在数字化转型浪潮中,SaaS系统已成为企业提升管理效率的重要工具,但选型与实施过程中普遍在两大痛点:面对市场上数百种同类产品,企业难以精确匹配自身需求;系统上线后常出现功能闲置、数据断层等问题,导致投入产出比低于预期。这些问题背后,既反映出企业对业务场景理解不足,也暴露出供应商服务能力的差异。

破解选型难题的三把钥匙

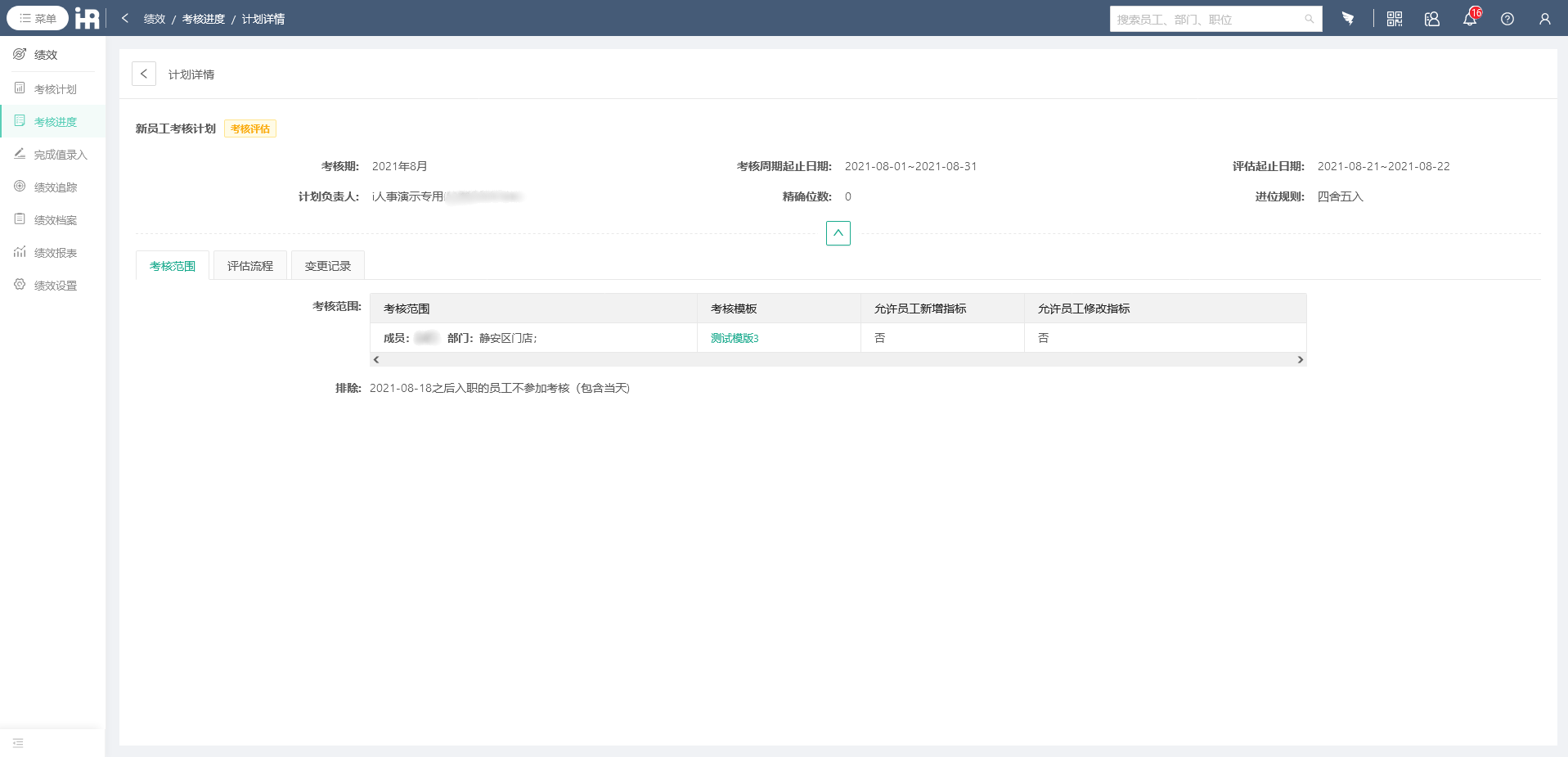

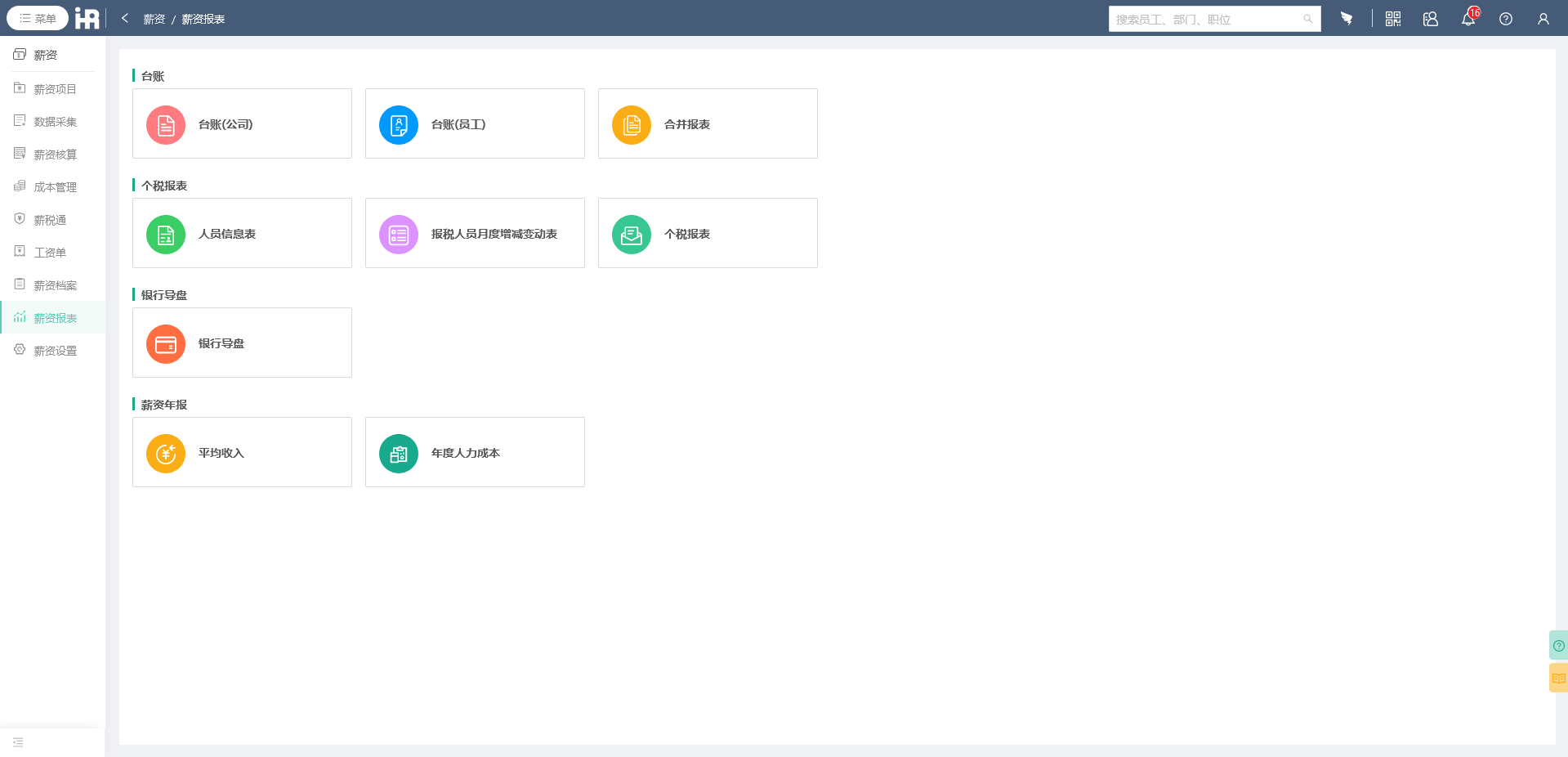

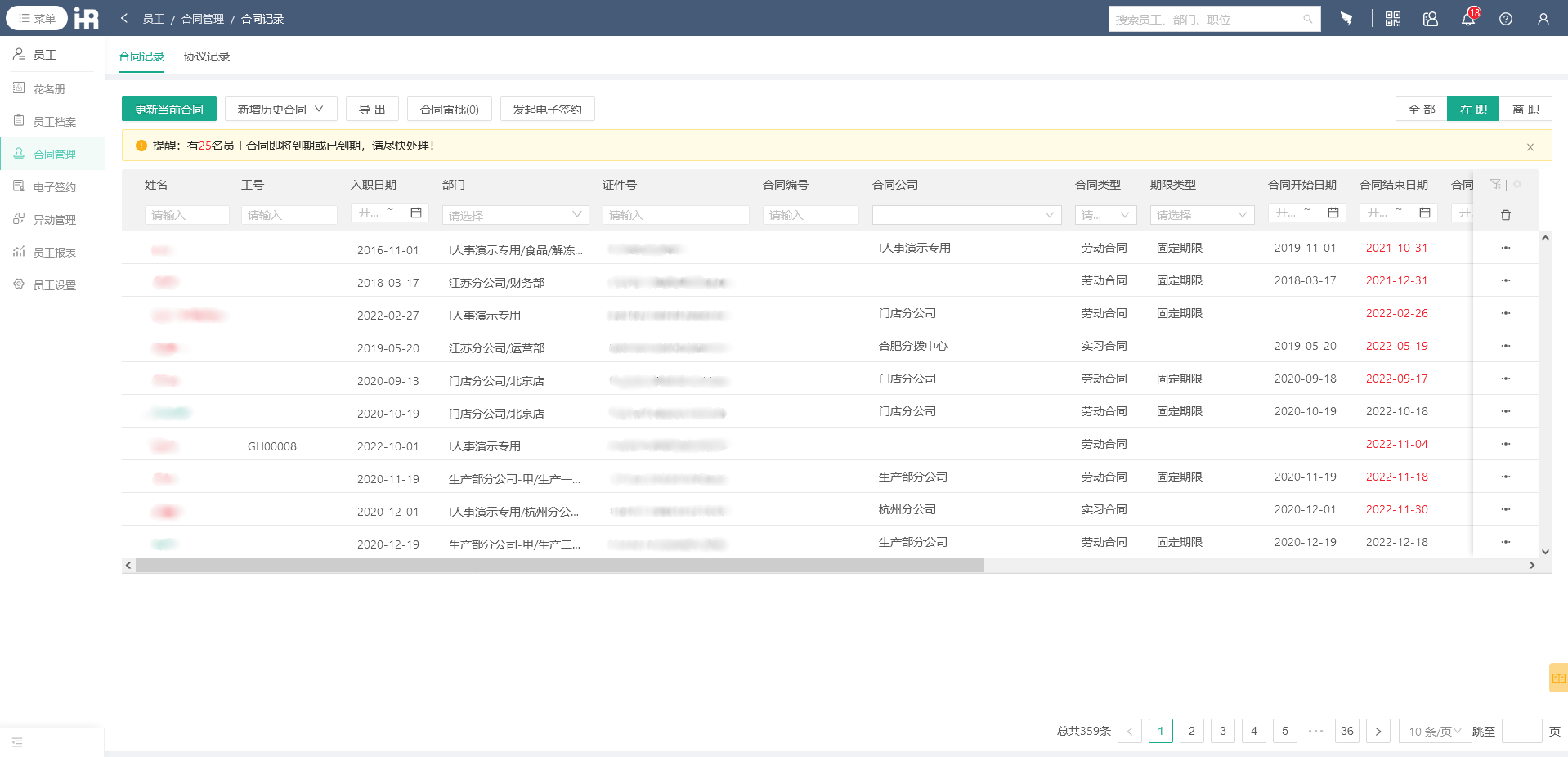

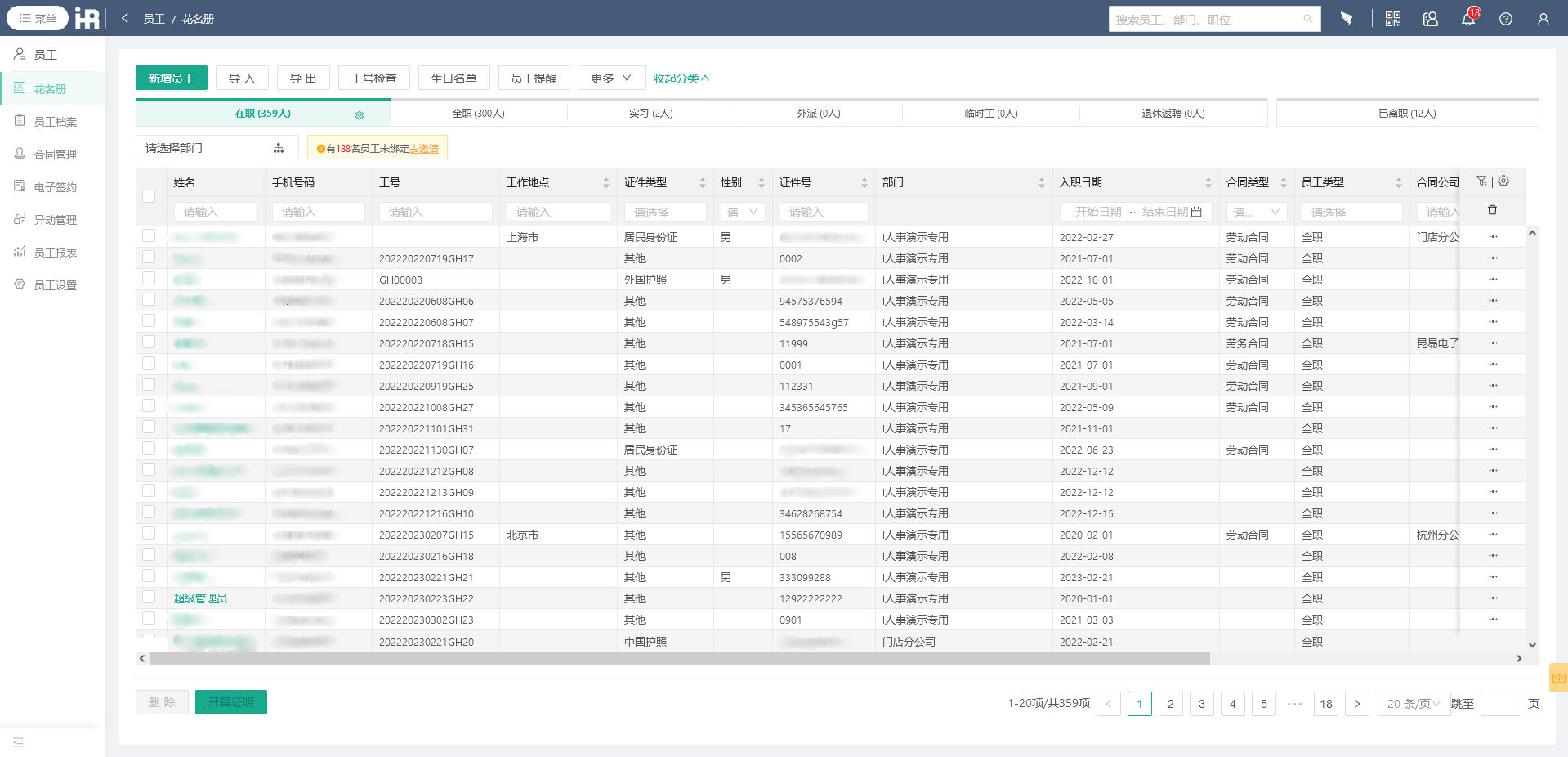

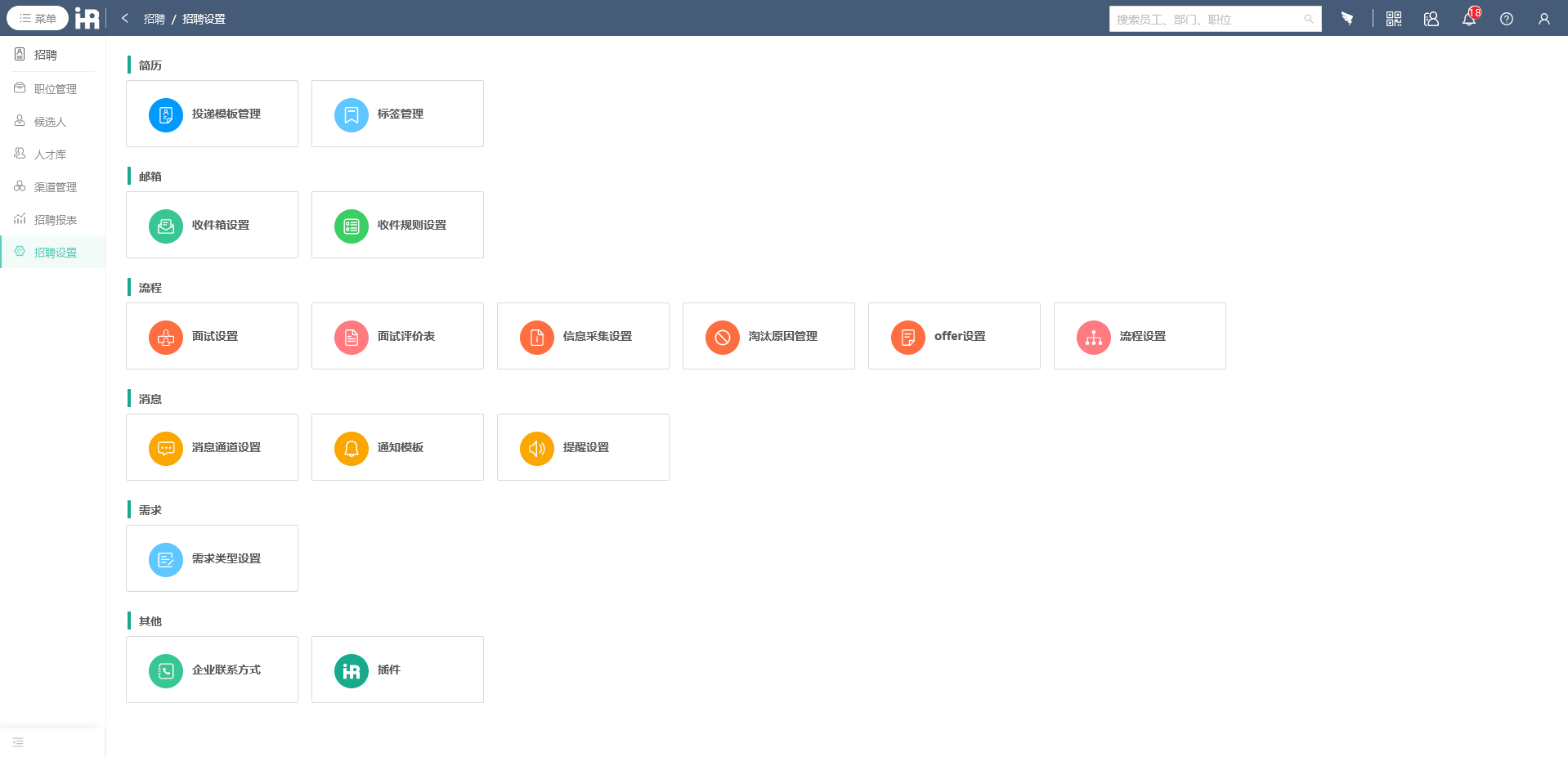

选型阶段需跳出“功能堆砌”的误区,重点关注三个维度:首先,系统是否支持组织架构动态调整,例如连锁企业需同时管理法人实体与业务单元,制造企业需处理多工厂协同;其次,需验证系统能否打通业务数据与人力数据,如门店业绩与绩效核算的自动关联;之后,需考察平台的扩展能力,通过低代码工具实现个性化流程配置。以i人事为例,其SaaS+PaaS模式既提供标准化模块,又允许企业通过智搭云平台搭建计时计件、销售提成等复杂场景方案,这种“标准化+柔性化”的组合能有效降低试错成本。

实施效果不佳的破局之道

当系统应用效果未达预期时,企业可采取三步走策略:重新梳理业务流程,识别未充分利用的功能模块;通过数据看板定位执行断层,例如考勤异常率、审批时效等指标;借助供应商的迭代能力优化系统配置。某连锁零售企业曾出现30%门店未使用移动排班功能的情况,通过i人事客户成功团队提供的场景化培训方案,配合门店业绩看板与排班系统的数据联动设计,3个月内功能使用率提升至92%。这种以业务结果为导向的服务模式,比单纯的功能培训更具实效性。

- 场景验证法:要求供应商提供同落地案例的详细流程演示

- 成本测算模型:综合考量订阅费用、实施成本与预期人效提升空间

- 敏捷迭代测试:选择支持模块化部署的系统,分阶段验证核心功能

持续价值挖掘的关键要素

系统上线只是起点,持续创造价值需要建立双向反馈机制。企业应定期与供应商开展联合复盘,将业务变化及时转化为系统优化需求。i人事的客户服务体系包含季度业务健康度诊断,通过分析组织效能、薪酬成本等12项指标,帮助企业发现诸如跨部门协作效率低下、培训资源错配等隐性管理问题。这种深度服务模式使系统从工具进化为管理智库,某科技公司借此将年度人力预算偏差率从15%压缩至5%以内。 SaaS系统的价值实现是持续优化的过程,关键在于选型时建立正确的评估框架,实施中保持业务与技术的高度协同,后期通过数据驱动管理迭代。选择具备深耕能力和持续服务意识的供应商,往往能在降低初期决策风险的同时,为长期管理升级预留空间。当系统应用与业务发展形成良性互动时,数字化工具才能真正成为组织效能的倍增器。

FAQ:

如何评估SaaS系统与业务需求的匹配度?

建议从组织架构兼容性、数据连通性、扩展能力三个维度评估。例如连锁企业可验证系统能否同时管理法人实体与门店组织树,查看是否支持业绩数据与绩效模块自动对接,测试低代码平台能否搭建巡店检查等个性化流程。i人事的智搭云平台提供50+模板库,支持企业快速验证核心业务场景适配度。

系统上线后员工使用率低怎么办?

需区分功能设计问题与推广方法问题。首先分析系统数据,定位未使用模块的关键障碍点;其次将功能使用与业务场景结合,例如将移动审批与门店运营日报关联;之后建立激励机制,i人事客户团队曾帮助某企业设计数字化积分体系,将系统使用情况纳入店长绩效考核,3个月内员工活跃度提升76%。

多区域企业如何系统落地效果?

建议采用“总部标准化+区域个性化”的实施策略。总部通过主数据管理确保基础规则统一,各区域利用配置工具调整特色流程。i人事支持按组织架构分配管理权限,华北地区可独立设置排班规则,华南地区可自定义销售提成公式,既保持核心数据统一,又兼顾区域灵活性。

如何避免SaaS系统成为信息孤岛?

重点考察系统的开放集成能力,优先选择提供标准API接口和预置连接器的平台。i人事已实现与主流ERP、OA系统的数据互通,例如自动同步财务系统的成本中心数据,对接CRM系统的销售线索转化率指标,这种生态连接能力可减少40%以上的数据维护工作量。

系统使用效果需要哪些评估指标?

建议跟踪三类核心指标:流程效率类(如审批时效、报表生成速度)、数据质量类(如信息完整率、异常数据量)、业务影响类(如人效提升比例、人力成本占比)。i人事提供的数字化健康度报告包含18项量化指标,帮助企业建立科学的评估体系。