许多企业在推行KPI考核时,常面临指标僵化、执行流于形式、结果应用单一等问题。员工将考核视为负担,管理层难以通过数据获得有效决策依据,终导致绩效管理沦为“数字游戏”。这种现象背后往往在目标设定与业务脱节、过程缺乏动态跟踪、激励机制不健全三大核心矛盾。当考核系统无法真实反映员工贡献、不能驱动组织目标实现时,企业需要重新审视绩效管理体系的科学性与适配性。

突破传统考核的三大症结

传统KPI系统失效的首要原因在于指标设计缺乏战略穿透力。部分企业直接套用通用模板,未结合自身发展阶段定制关键指标,导致部门目标与企业战略形成断层。其次,考核周期与业务节奏错位,季度或年度评估难以及时反馈市场变化,错过挺好调整时机。更普遍的问题是结果应用停留在薪酬分配层面,未能与人才培养、组织发展形成闭环。

构建敏捷化绩效管理体系

优化KPI系统需要从三个维度进行重构:

- 采用战略工具将企业目标逐层分解至岗位,确保每个KPI都承载具体战略价值

- 建立动态调整机制,允许在考核周期内根据业务变化修订20%-30%的次要指标

- 搭建多维度结果应用模型,将考核数据同步关联晋升通道、培训计划等人才管理环节

数字化工具赋能过程管理

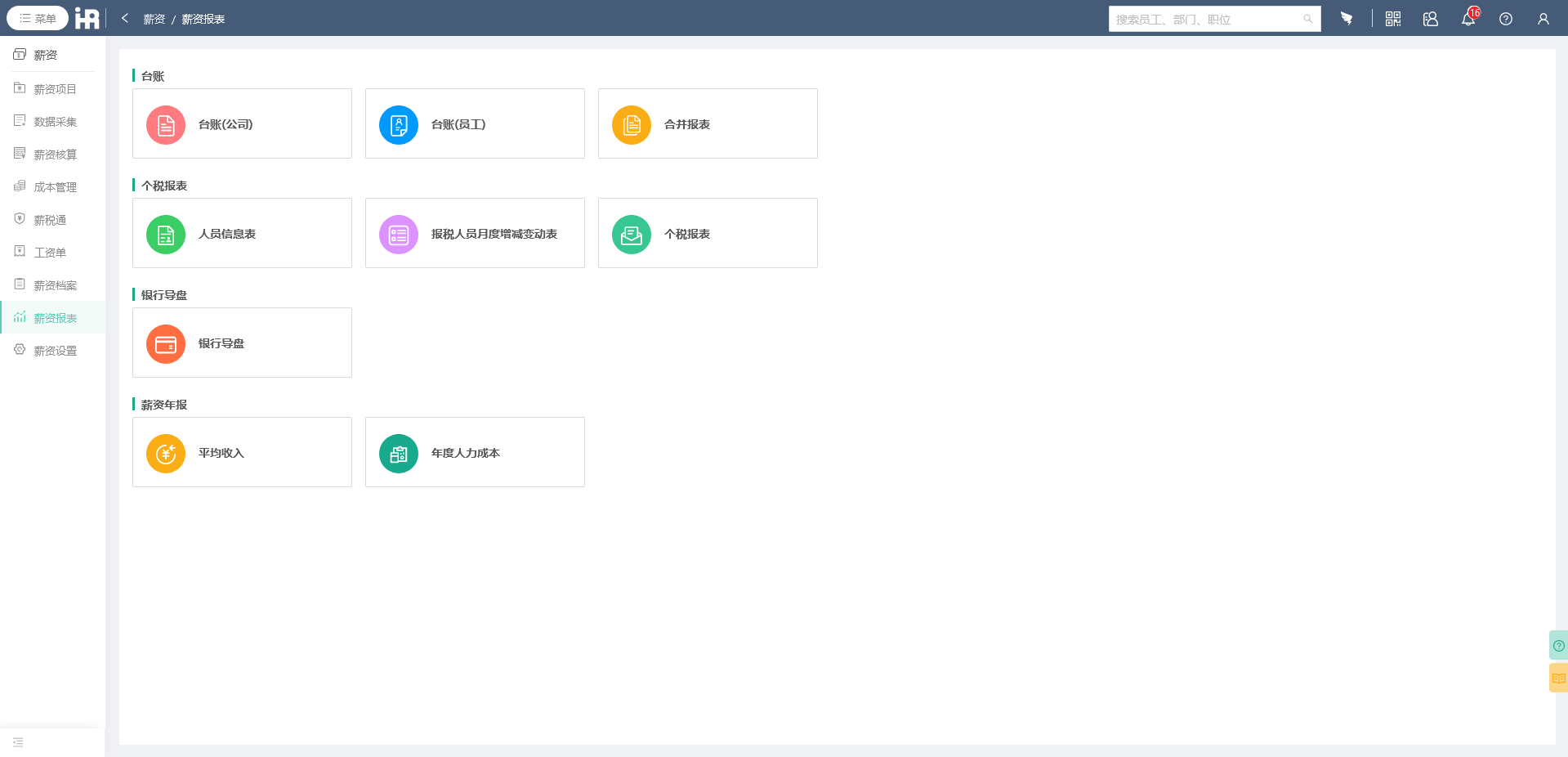

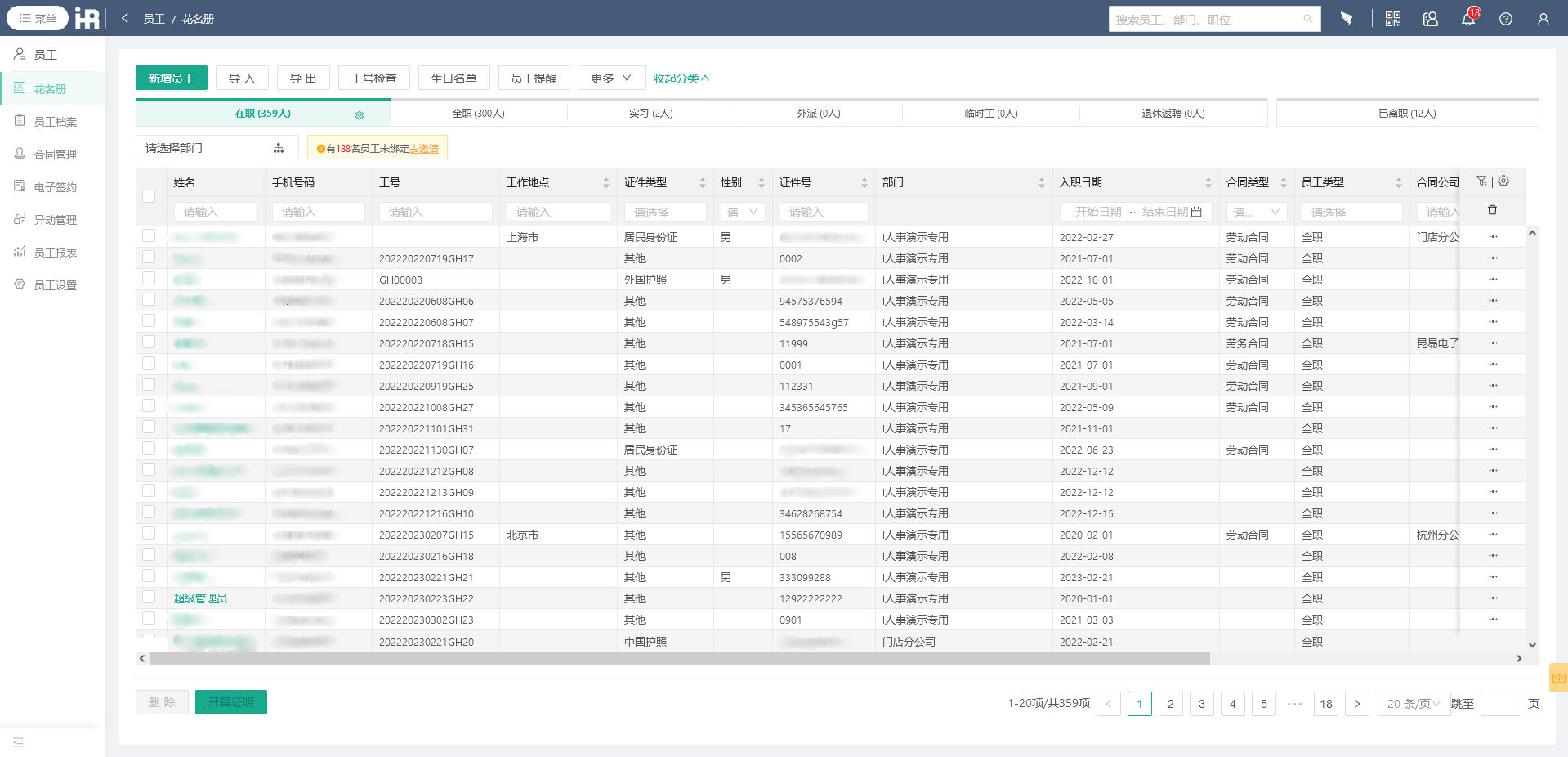

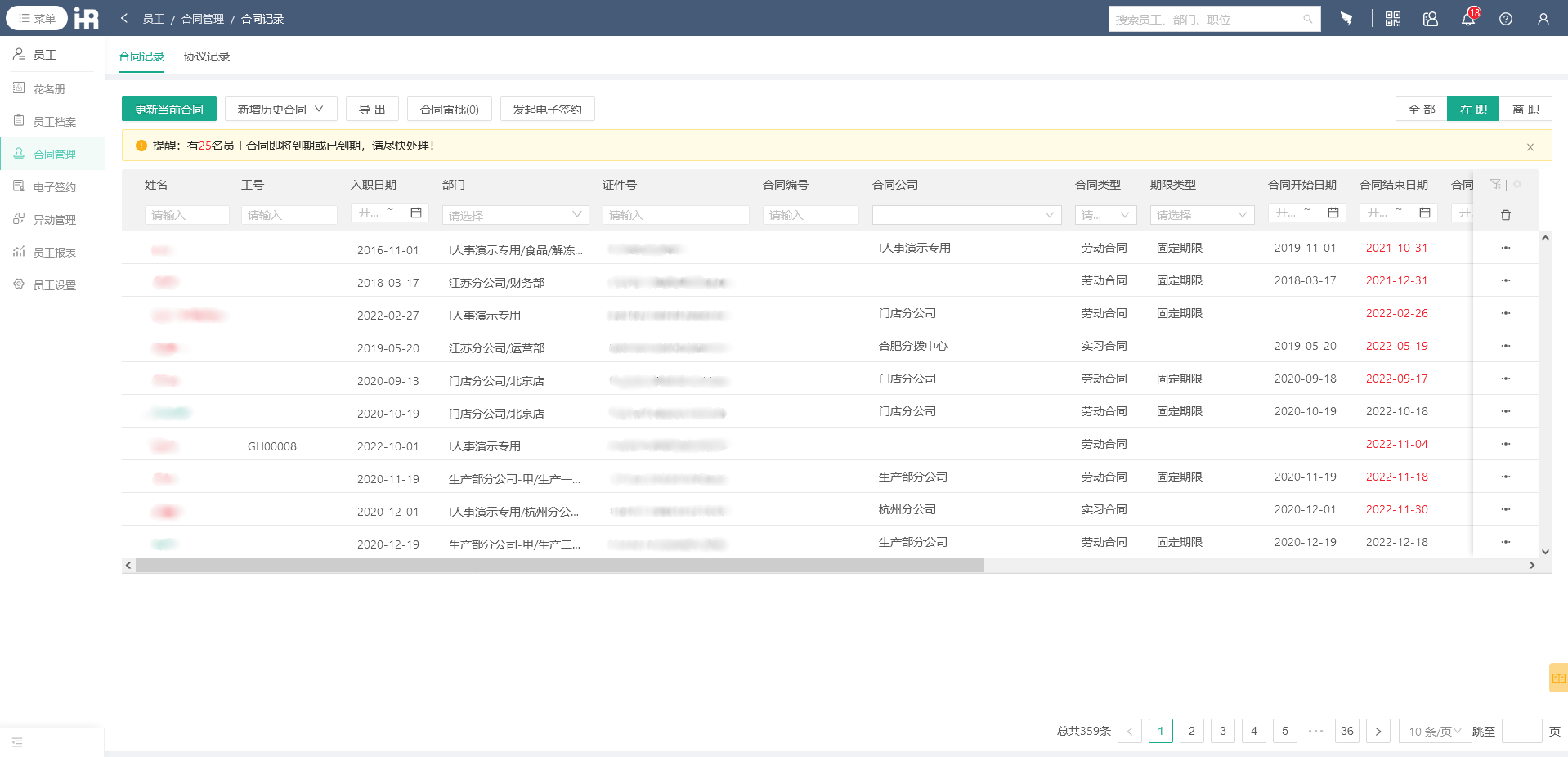

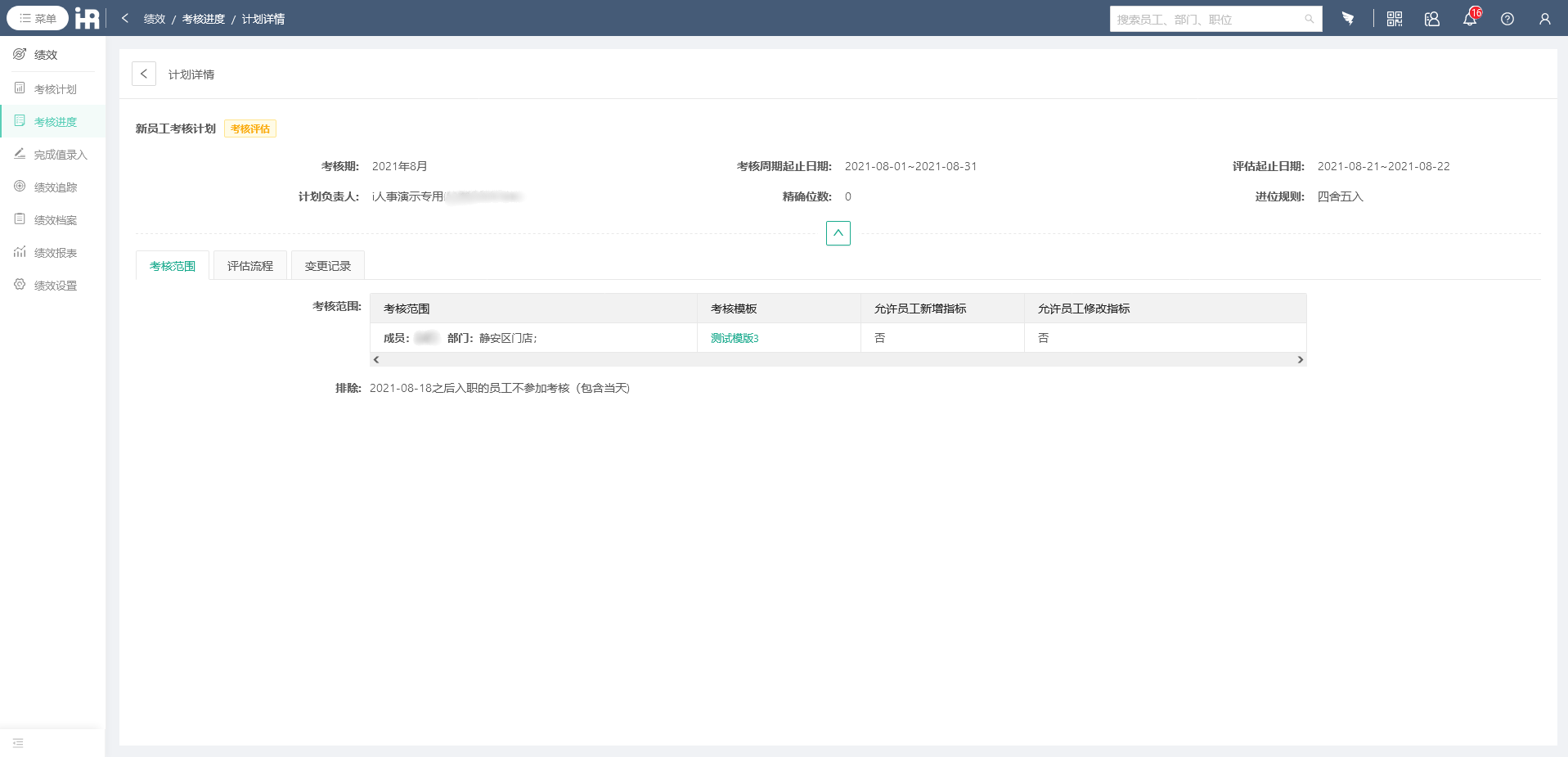

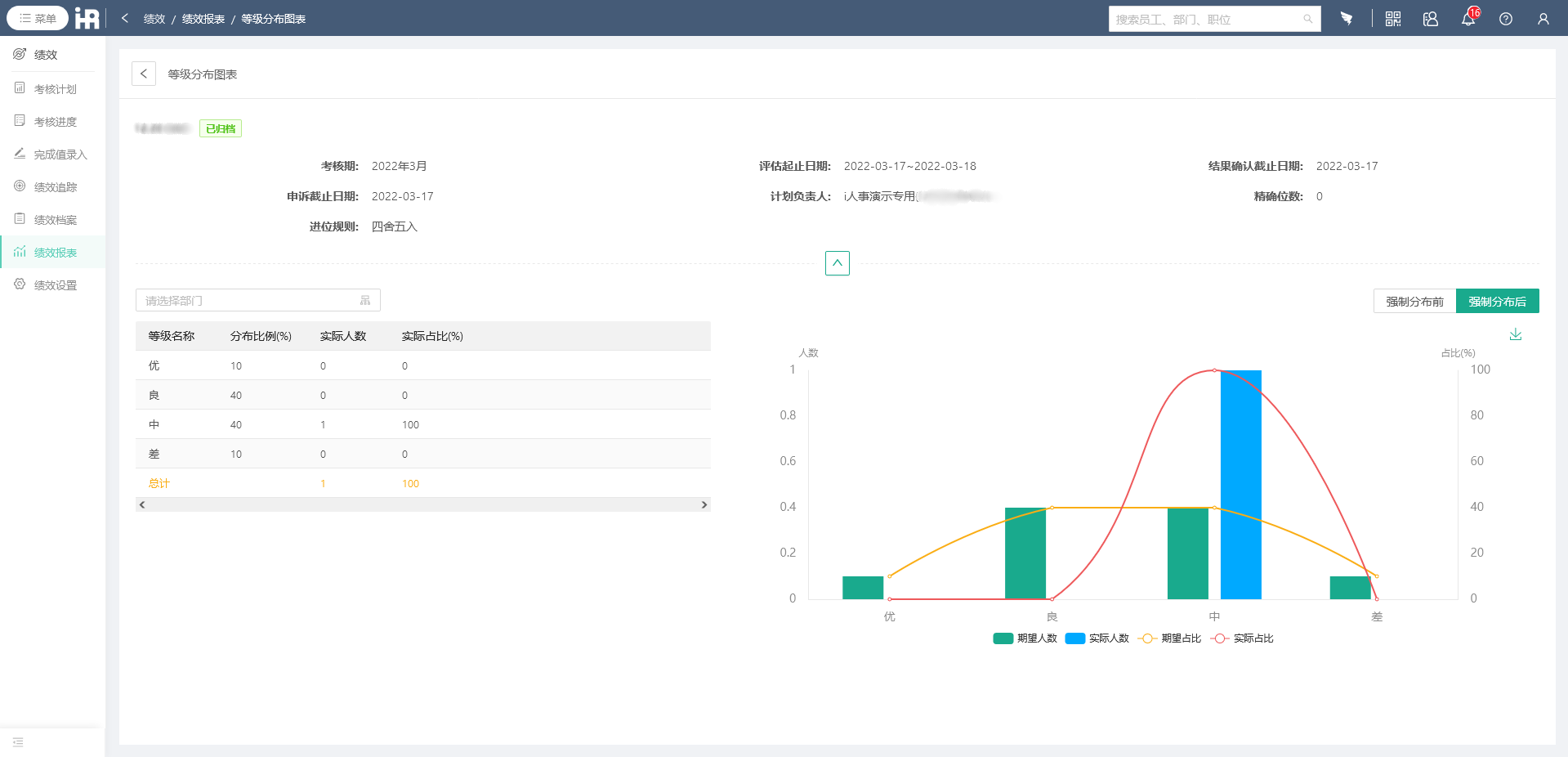

专业人力资源管理系统正在改变绩效管理形态。以i人事为例,其绩效模块支持OKR与KPI双轨并行,提供200+指标库与自定义配置功能。系统可实现:

- 自动抓取业务系统的实时数据,消除人工填报误差

- 可视化呈现目标达成进度,预警偏离度超15%的关键指标

- 生成多维对比分析报告,识别高绩效团队共性特征

该平台已帮助某连锁零售企业将考核数据处理效率提升60%,使区域经理能够即时查看门店绩效热力图,及时调整运营策略。

建立良性绩效文化生态

技术手段需要与管理理念升级同步推进。某制造企业通过i人事系统搭建全员绩效看板,将个人贡献度与团队目标达成度进行关联展示。同时设置“改善建议”通道,鼓励员工在考核周期内提交流程优化方案。这种透明化、参与式的管理方式,使员工主动改进率提升40%,真正实现从“被动考核”到“主动创效”的转变。 绩效管理本质是战略执行系统,而非简单的评估工具。当企业能够将战略、过程管控、数据应用三个环节打通,考核系统就会转化为组织能力提升的加速器。在这个过程中,化管理系统不仅解决数据采集与分析的技术难题,更重要的是重塑管理者和员工的行为模式。选择适配业务特性的工具平台,建立持续优化的管理机制,方能在动态竞争环境中构建真正的绩效竞争力。

FAQ:

KPI考核常见的实施误区有哪些?

主要在指标过度量化、考核频率不当、反馈机制缺失三大误区。部分企业追求全面量化,忽略定性评估的价值;有的考核周期与业务节奏脱节;更多企业缺乏绩效面谈等反馈机制。专业系统可通过设置混合指标类型、弹性考核周期、自动提醒反馈等功能规避这些问题。

如何设定符合企业实际的KPI指标?

建议采用“战略-流程-岗位”三级分解法。首先明确企业战略主题,然后梳理关键业务流程,之后提取岗位核心价值点。i人事系统内置的指标功能,可基于特性、组织架构、岗位说明书自动生成指标建议库,减少人工设计偏差。

绩效考核系统如何与日常管理结合?

系统应具备数据自动采集和分析能力。例如i人事支持对接ERP、CRM等业务系统,实时获取销售、生产等数据;内置的BI看板可自动生成岗位达成度排名、部门贡献度分析等报表,帮助管理者在日常会议中快速定位问题。

怎样让员工主动参与绩效改进?

需建立透明化的目标追踪机制和即时反馈通道。通过移动端查看实时进度、发起调整申请、提交改进方案等功能,让员工掌握绩效管理主动权。某企业使用i人事的“目标社交”功能后,跨部门协作类指标达成率提升35%。

长期保持考核系统有效性的关键是什么?

关键在于建立持续优化机制。建议每季度进行指标有效性评估,淘汰达成率持续超120%的过低指标和完成率不足60%的虚高指标。i人事的考核分析模块可自动标记需要优化的指标,并提供历史数据对比曲线,辅助管理决策。