在企业日常管理中,绩效系统常被视为提升效率的核心工具,但实际推行过程中往往面临多重阻力。许多企业发现,即便投入大量资源设计考核指标,员工参与度依然低迷,考核结果与业务目标脱节的现象屡见不鲜。这种落差既源于系统设计本身的缺陷,也与管理层对绩效本质的理解偏差密切相关。

绩效系统落地的三大症结

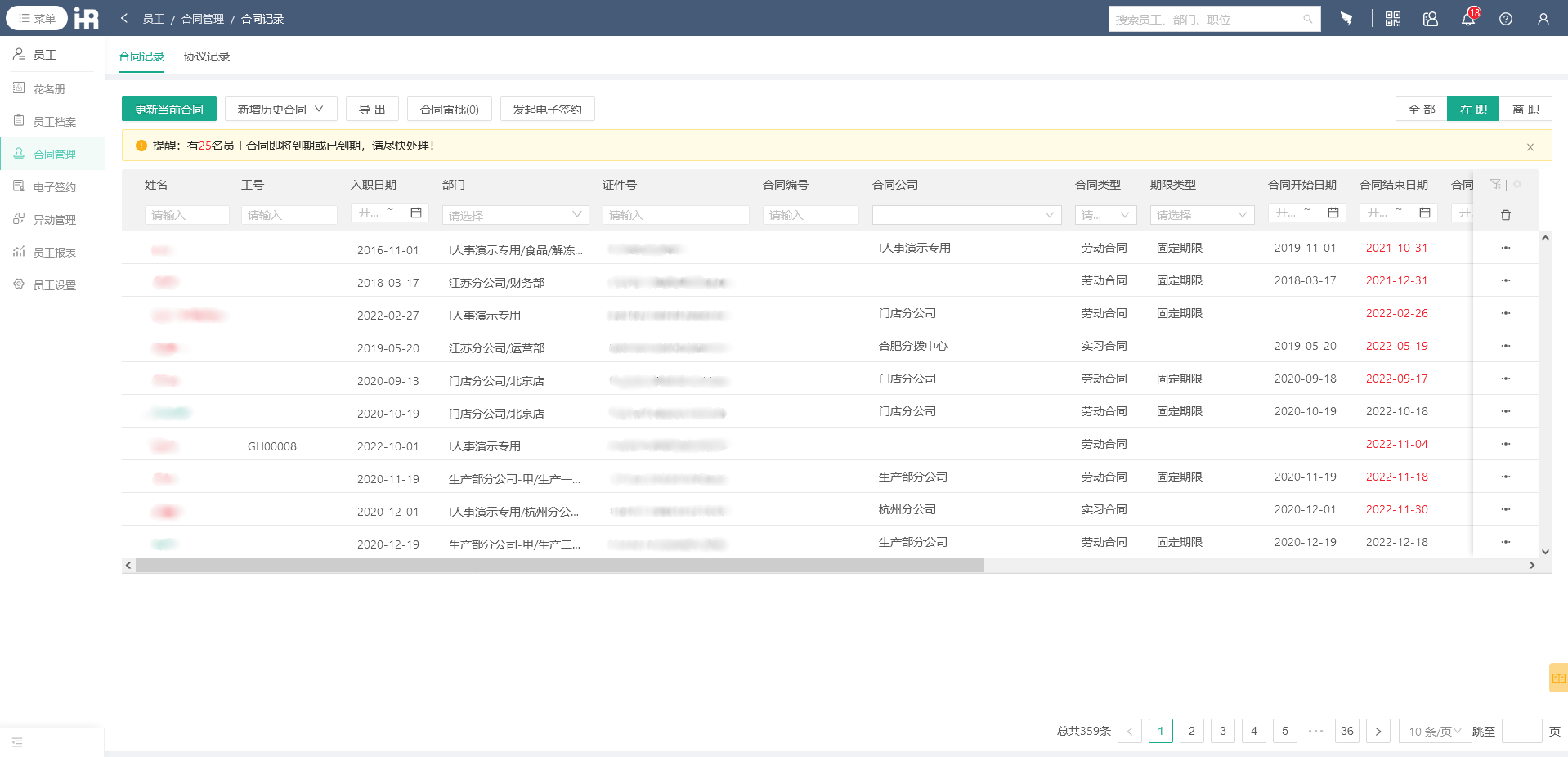

首先,指标设定与业务场景的割裂为常见。某连锁零售企业曾将门店销售额作为先进考核标准,却忽视了库周转率、客户复购率等关联指标,导致员工为冲业绩大量囤货。其次,数据采集方式直接影响系统可信度,传统手工填报不仅效率低下,更在人为篡改风险。更关键的是,超过60%的企业绩效反馈停留在年度总结阶段,缺乏动态调整机制,使得考核沦为“秋后算账”的工具。

数字化工具带来的破局思路

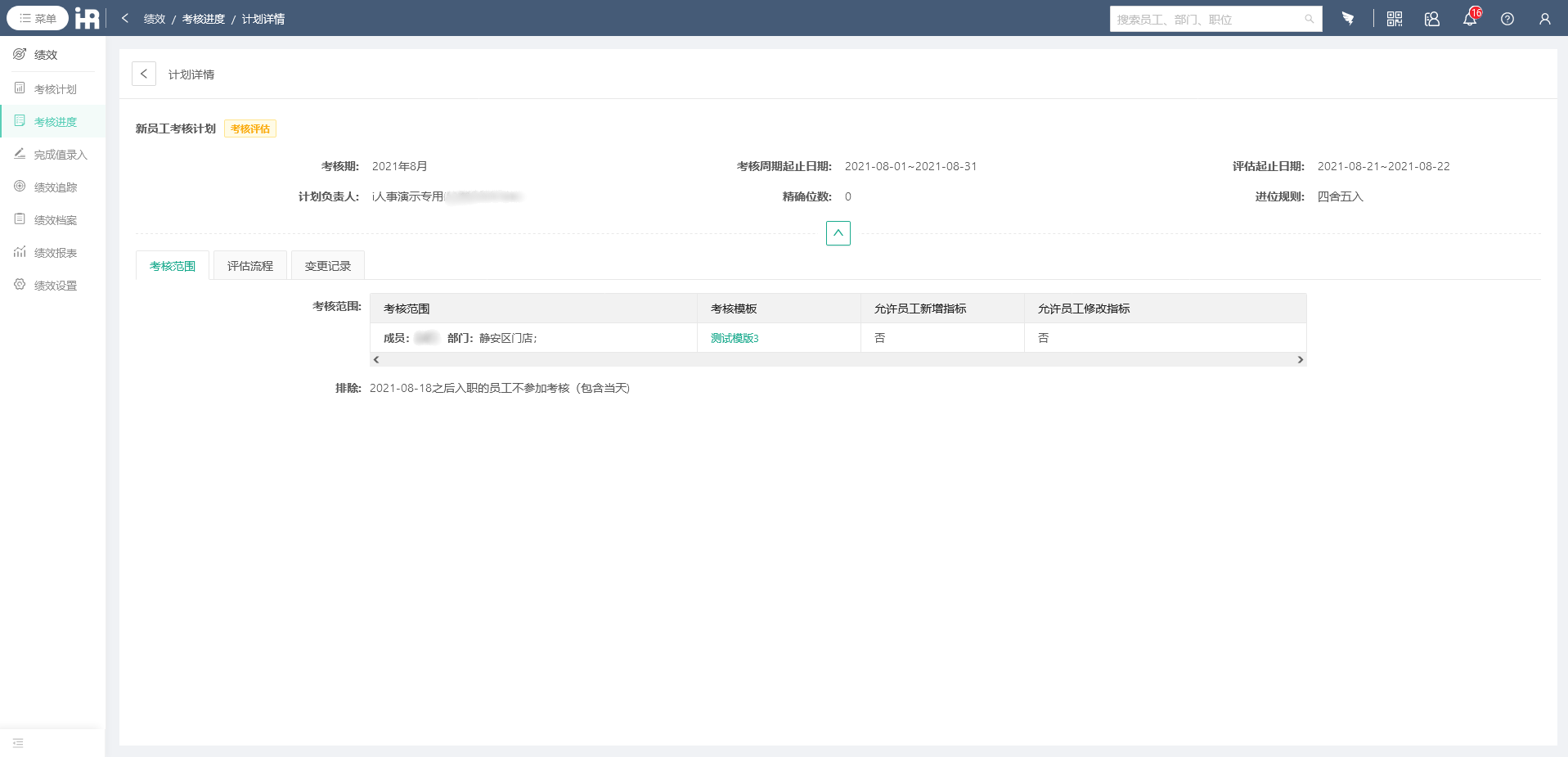

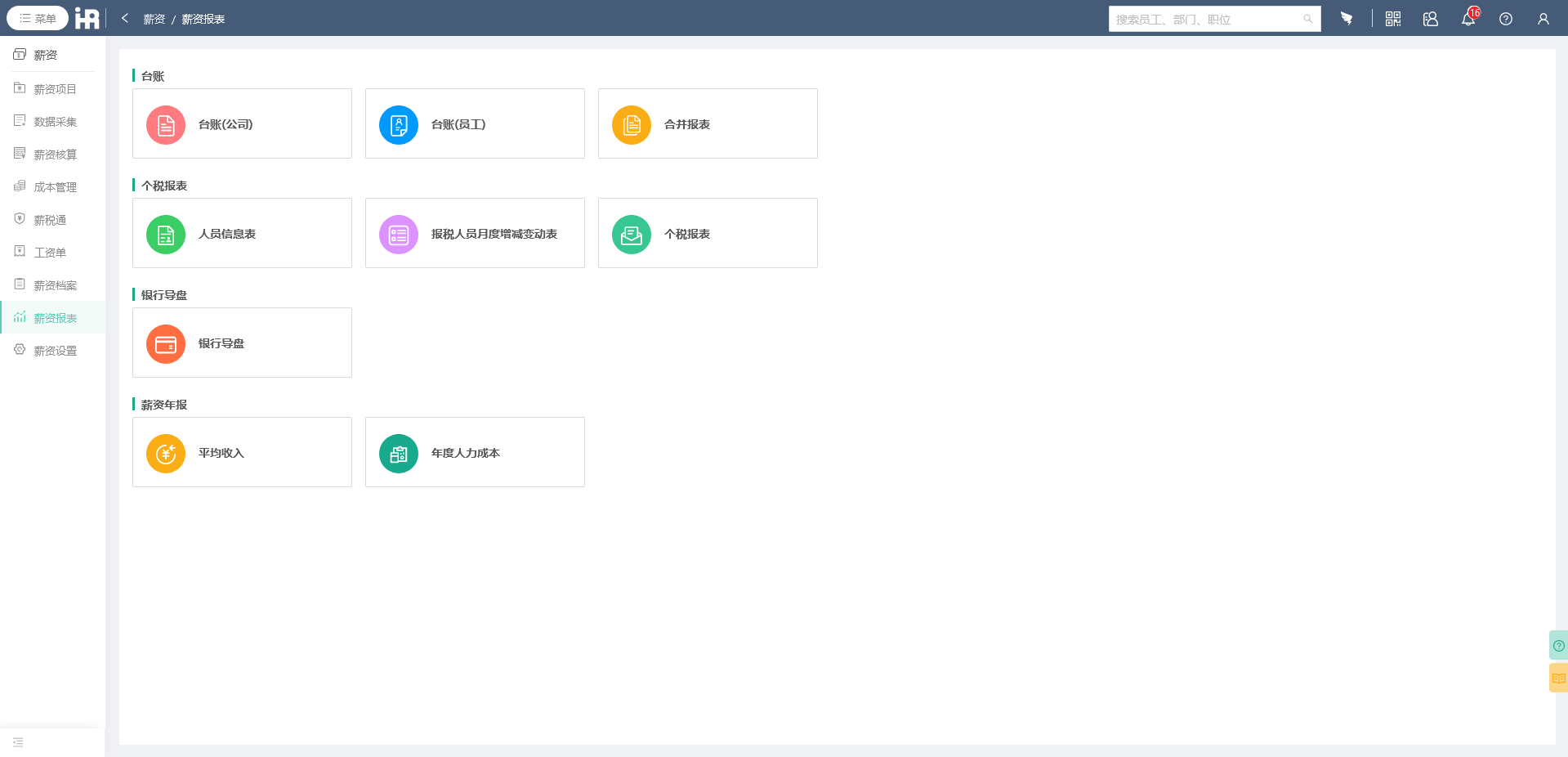

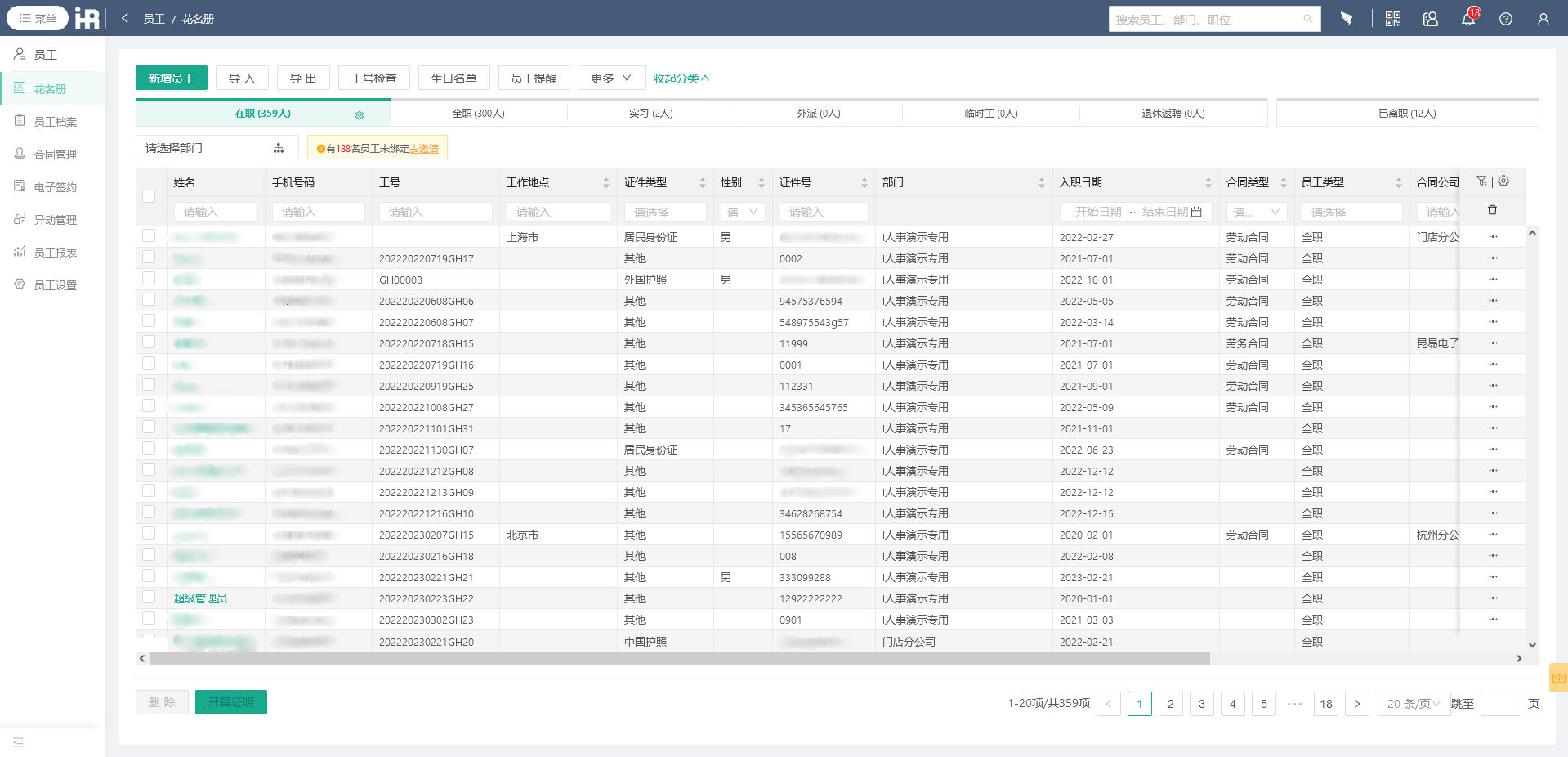

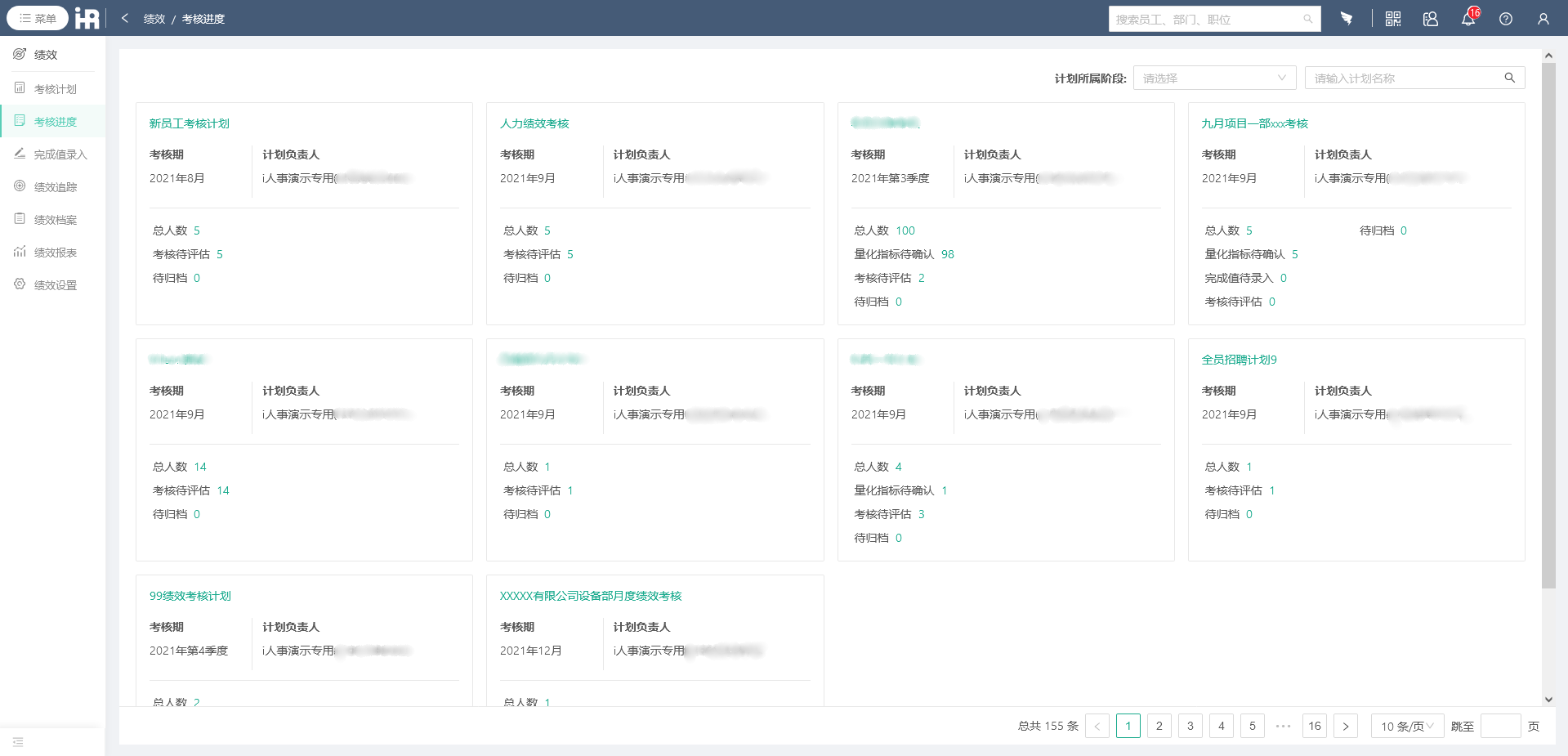

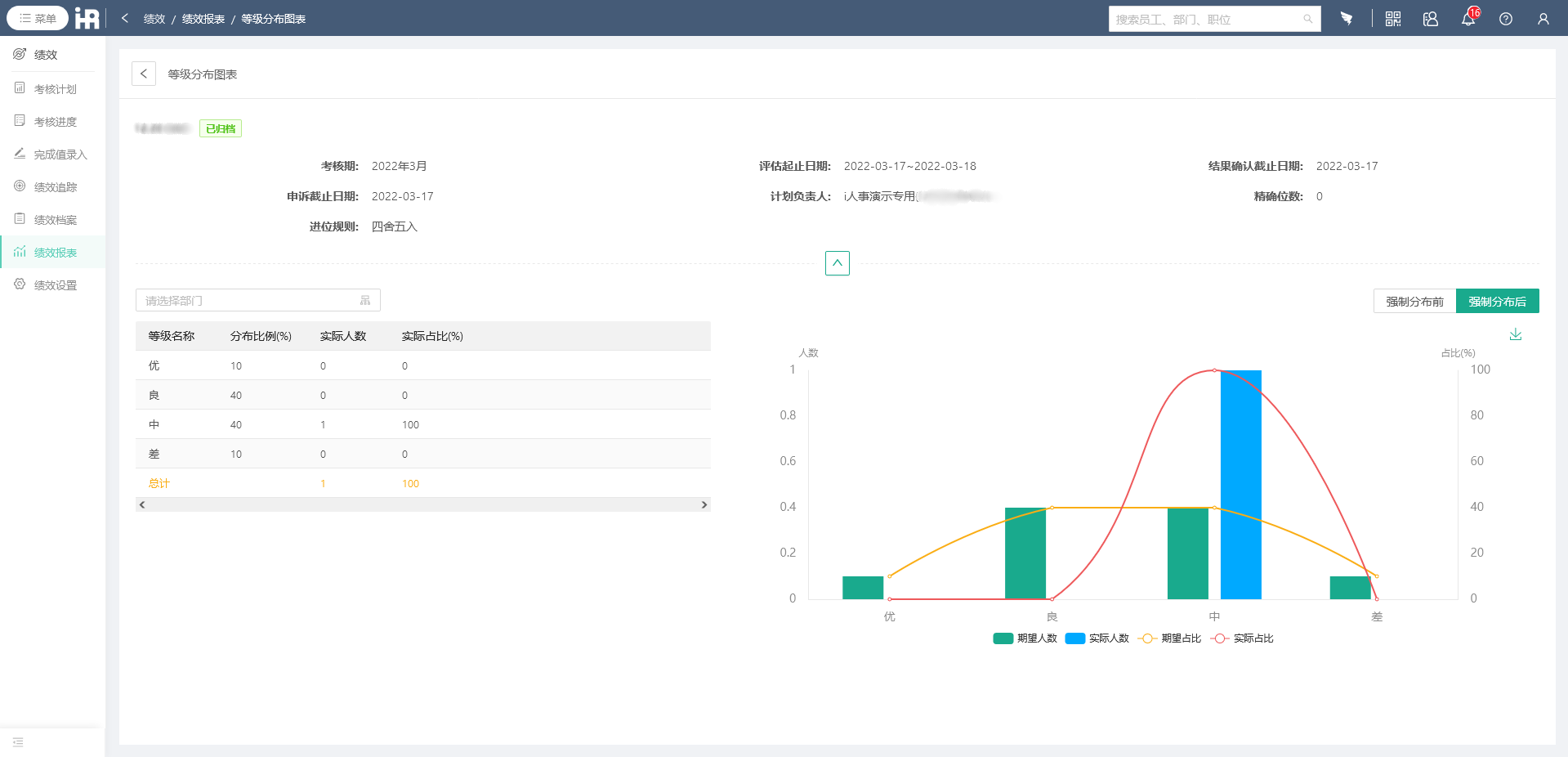

化绩效管理系统正在改变这一困局。以i人事为例,其系统支持多维度考核方案配置,能够根据岗位特性自动匹配指标权重。通过对接业务系统实时获取销售数据、项目进度等关键信息,有效避免了人工干预。更值得关注的是,平台内置的分析模块可自动生成人才九宫格,直观呈现高潜员工与待改进人员的分布情况。

- 动态目标调整:支持OKR与KPI混合管理模式,季度目标可随战略变化灵活修正

- 多源数据整合:自动抓取ERP、CRM等系统数据,消除信息孤岛

- 即时反馈机制:移动端随时进行绩效面谈记录,建立持续改进的沟通闭环

落地过程中的关键动作

某制造企业在引入i人事系统后,首先针对不同产线工人设计了差异化的考核模板。焊装车间采用工时+良品率的复合指标,总装车间则引入团队协作评分机制。系统上线初期,HR部门通过内置的模拟测算功能,向员工直观展示考核规则变化带来的影响,消除抵触情绪。在实施阶段,通过自动生成的绩效改进建议书,帮助30%的待改进员工在三个月内达到合格标准。

持续优化的运行机制

真正的绩效系统不应是静态框架。某互联网公司借助系统的AB测试功能,平行运行两套考核方案三个月,通过留率、代码提交质量等数据对比,终确定更适合技术团队的考核模型。这种持续迭代的思维,使得绩效管理真正成为驱动组织进化的活体系统。 当企业开始用数字化工具重构绩效管理时,往往会发现这不仅是考核方式的升级,更是管理思维的革新。好的系统应当像精密仪器般,既能准确衡量组织效能,又能为个体成长提供清晰路径。这种双向赋能的价值,正是现代绩效管理系统超越传统考核工具的核心所在。

FAQ:

绩效系统实施中常见的障碍是什么?

主要障碍集中在目标对齐与数据采集两个层面。许多企业直接将集团目标拆解到个人,忽视岗位特性差异,导致考核失去指导意义。同时,手工填报数据的方式既影响效率又在失真风险,这也是i人事等系统强调多源数据自动对接的重要原因。

如何解决员工对绩效考核的抵触心理?

透明化与参与感是关键。通过系统预置的模拟计算功能,让员工提前了解考核规则对收入的影响。部分企业采用渐进式改革,先在试点部门运行并展示改进案例,用实际成效消除疑虑,这种方法配合i人事的对比分析模块效果显著。

绩效考核周期多长合理?

周期设置需匹配业务节奏,互联网企业多采用季度考核,制造型企业则倾向月度+年度结合。i人事支持弹性周期配置,并设有自动提醒功能,确保不同节奏的考核都能及时推进。重点在于保持一定灵活性,避免僵化的时间框架限制业务发展。

怎样处理绩效考核中的主观评分偏差?

建立多维评价体系是有效方法。除了直接上级评分,可引入同事互评、客户反馈等数据源。i人事的360度评估模块支持权重自定义,系统还能自动识别极端评分并提示复核,通过算法平衡减少人为偏差。

数字化转型中如何选择绩效管理系统?

重点考察系统的可配置性与扩展能力。的系统应像i人事那样,既能快速适配现有考核模式,又支持OKR、KPI等多种管理方法。同时要验证系统能否对接现有业务平台,这对保持数据实时性至关重要。期的流程模拟功能可以帮助企业预判实施风险。