在数字化转型浪潮下,企业选择人力资源管理系统时往往面临多重挑战。系统功能是否覆盖全场景?数据如何保障?不同规模企业如何匹配差异化需求?这些问题直接影响着管理效率与成本控制。尤其当市场上同类产品功能描述趋同、服务细节模糊时,决策者更需要穿透表象,抓住核心评估维度。

一、明确核心需求与系统匹配度

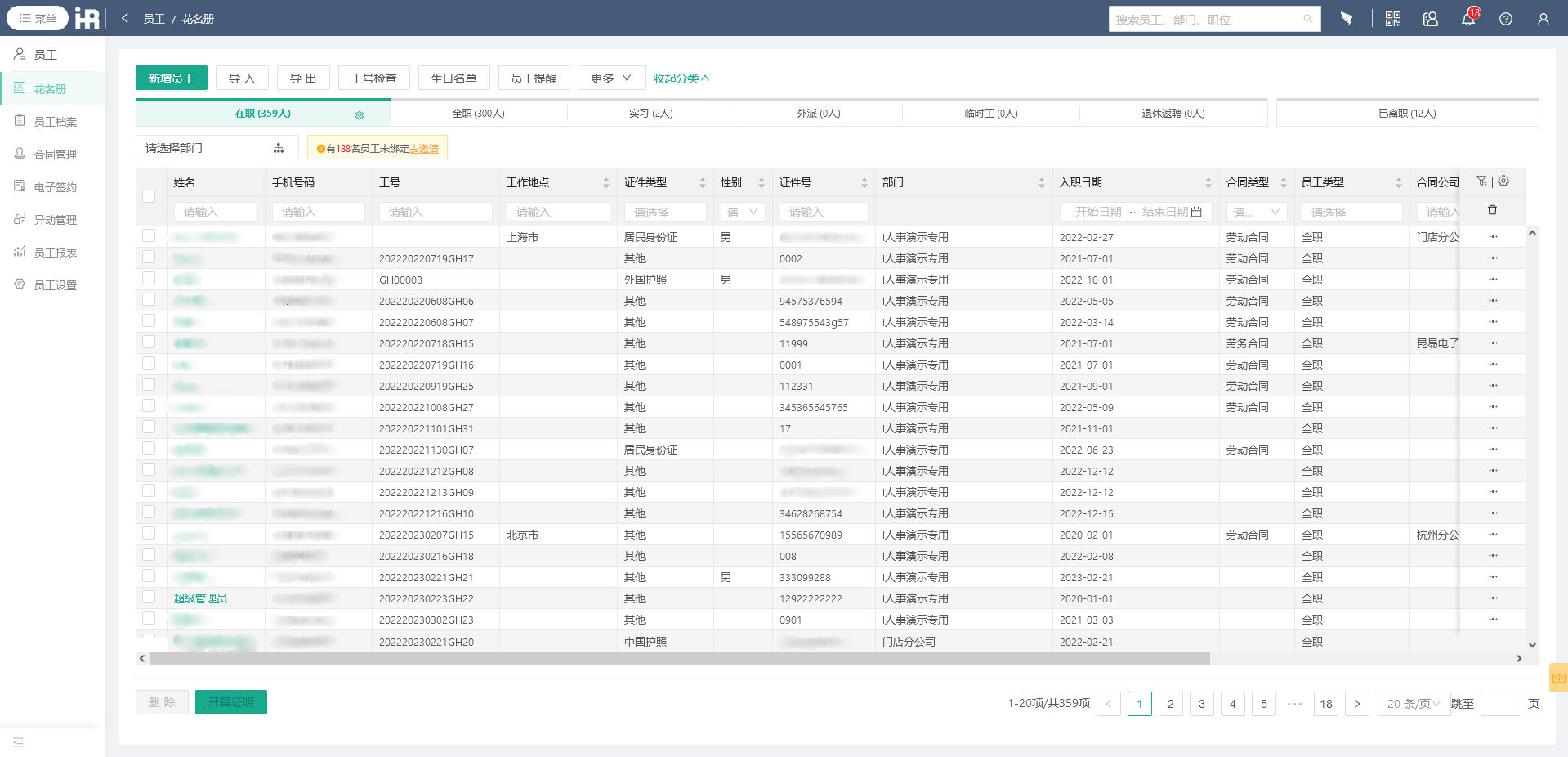

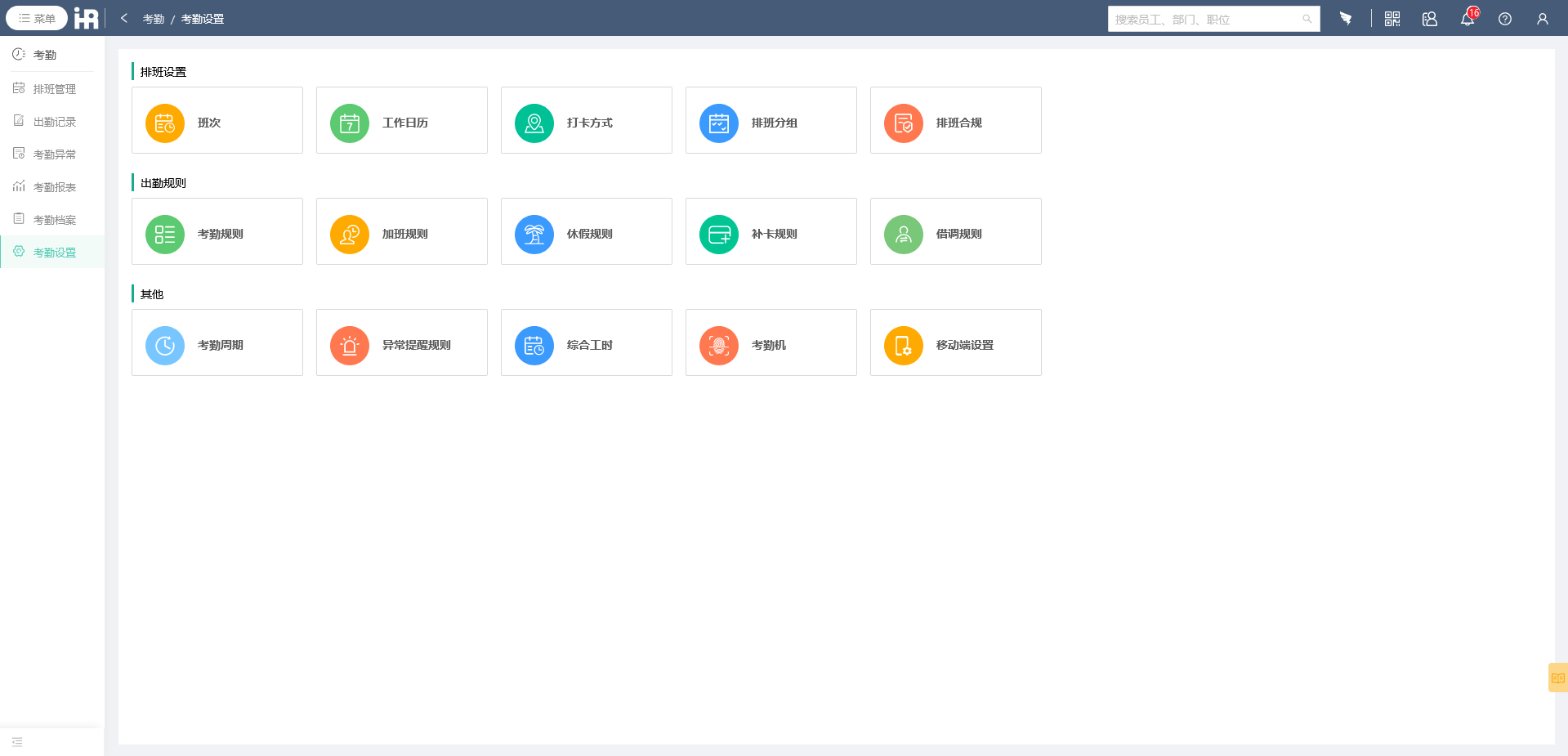

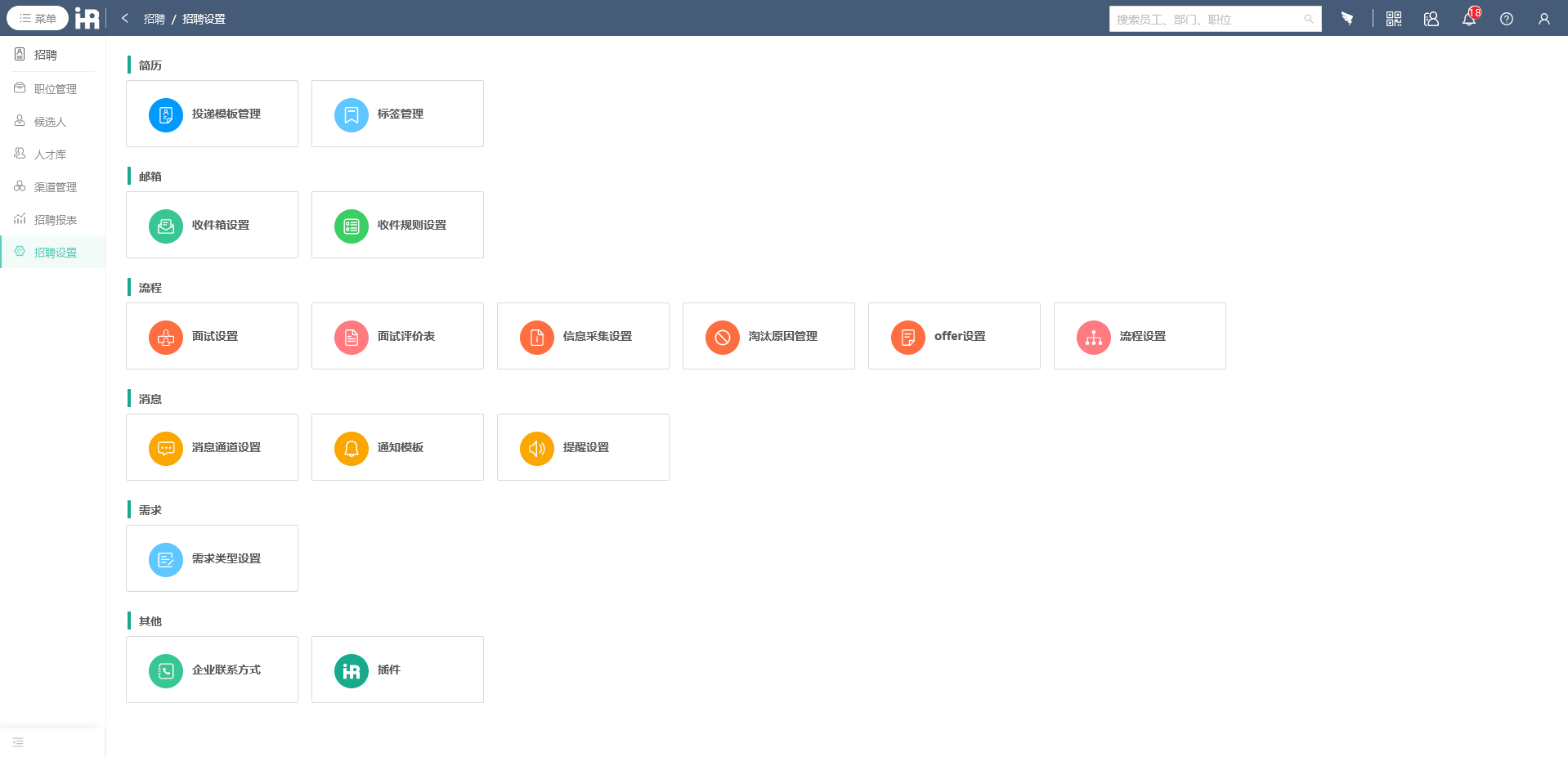

企业需优先梳理三大关键要素:组织架构复杂度、业务流程特性、合规管理要求。制造型企业关注排班与计件工资联动,连锁重视多门店数据穿透,互联网公司则侧重OKR与项目制考核。以i人事为例,其PaaS平台支持200+字段自定义配置,可快速搭建符合零售、制造等8大的专属解决方案,实现组织架构调整与考勤规则设置同步生效。

二、评估系统扩展与集成能力

成熟系统应具备三层次扩展性:基础功能模块自由组合、业务规则可视化配置、第三方系统无缝对接。调研显示,78%的企业在系统上线两年内会产生新需求。选择支持API接口与数据中间件的平台,可避免后期重复投入。部分系统已实现与钉钉、企业微信等15种常用工具的数据互通,确保考勤记录与薪酬计算实时联动。

三、数据与运维保障机制

需重点核查四项能力:物理服务器等级、数据传输加密方式、灾备恢复时效、日常运维响应速度。头部服务商通常采用阿里云金融级防护架构,配备实时异常监控与双活数据中心,全年系统可用率超99.95%。i人事等平台更提供7×24小时运维支持,确保薪资核算等关键业务不受中断影响。

四、成本模型与ROI测算

建议采用全生命周期成本分析法,包含三个维度:

- 实施成本:系统配置、数据迁移、培训等初期投入

- 使用成本:按需订阅功能模块的灵活性

- 隐性成本:错误数据导致的用工风险等潜在损失

某连锁企业使用排班系统后,门店人力成本下降12%,排班效率提升60%,6个月即收回投入成本。

五、供应商实施能力与经验

重点考察实施团队的三项资质:同类项目成功案例、需求响应敏捷度、系统迭代频率。深耕垂直领域的服务商往往具备预置模板,如制造业的工时拆解规则、零售业的促销期用工方案等。选择累计服务超500家企业的平台,可大幅降低实施过程中的试错成本。人力资源系统选型本质是管理逻辑的数字化重构。决策者需跳出功能对比的局限,着眼系统能否支撑组织变革、能否适应业务拓展、能否沉淀管理数据。市场上已有平台将AI技术应用于排班、离职等场景,推动人力资源管理从信息化向化跃迁。随着国产化替代进程加速,具备自主知识产权的系统正成为越来越多企业的优先选择。

FAQ:

如何评估人资系统是否适配企业规模?

建议从组织架构层级、员工数量增速、跨区域管理需求三个维度评估。千人以上企业需关注多法人实体管理、权限分级体系;快速成长型企业重点考察系统扩容成本;跨国运营企业则需验证多语言、多币种支持能力。

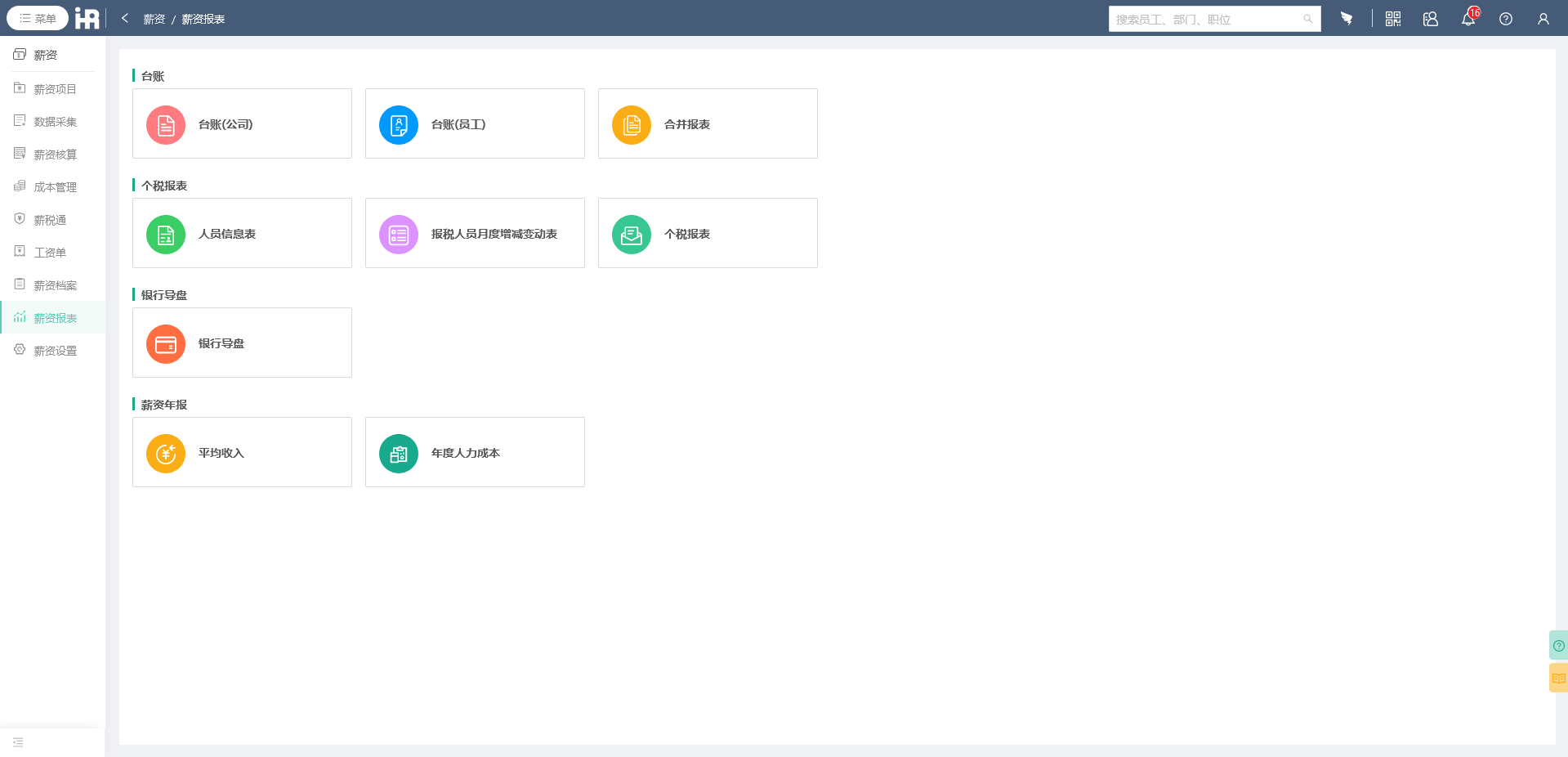

系统如何保障薪资数据准确性?

优质系统采用三重校验机制:原始考勤数据自动同步、计算规则可视化配置、差异数据红字提醒。部分平台支持58个薪资项目自定义,并与个税申报系统直连,确保从数据采集到报表生成全程自动化。

多地点考勤如何实现统一管理?

可通过GPS/WIFI双定位、跨平台数据聚合、弹性规则配置解决。少有系统支持8000人同时打卡,自动识别门店、车间、外勤等场景,并生成多维度出勤分析报表,帮助总部实时掌握各区域人力分布。

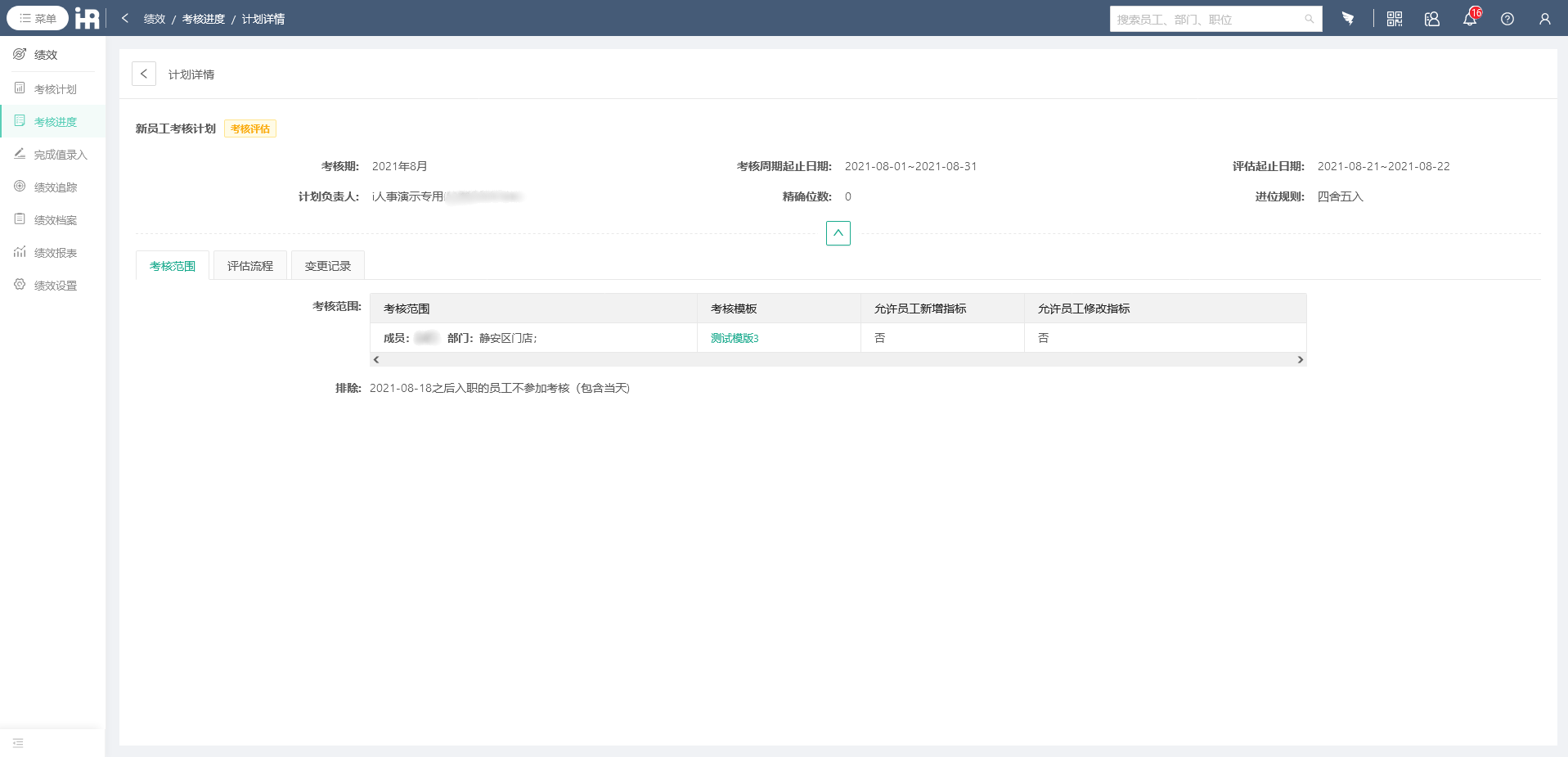

系统能否支持绩效考核动态调整?

先进平台提供KPI、OKR、360度评估等6种模式,支持考核指标与业务数据联动。某制造企业通过i人事实现产量、良品率等数据自动抓取,绩效考核周期从15天缩短至实时更新。

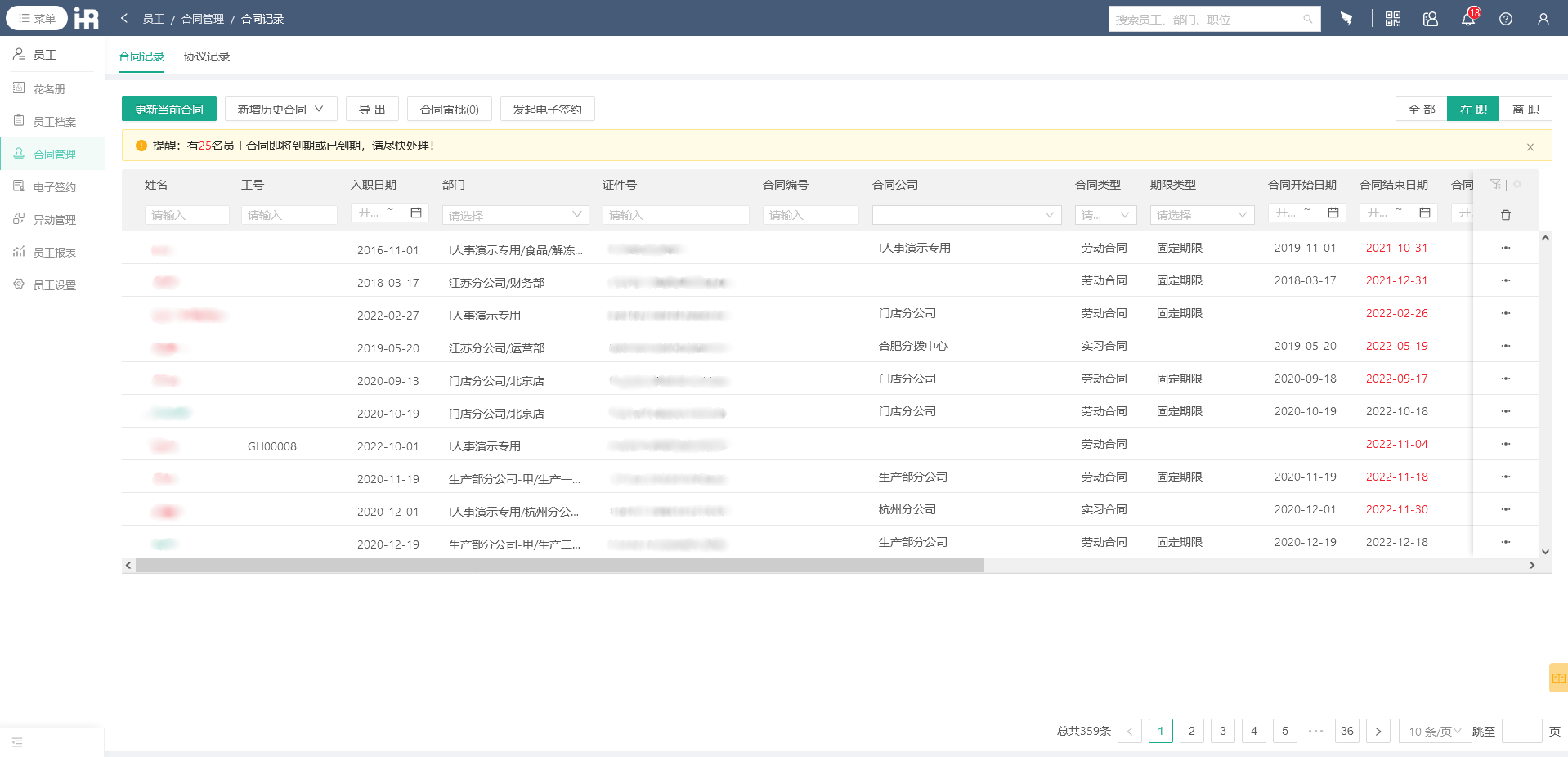

历史数据迁移在哪些风险?

主要风险在于数据标准不统一与字段映射偏差。建议选择支持Excel匹配、提供数据清洗工具的系统,部分服务商承诺迁移数据可追溯,确保入职记录、调薪轨迹等关键信息完整迁移。