评估偏差产生的三大根源

人际关系网络对评估结果的影响尤为显著,某消费品企业实施考核时,销售部门员工因日常协作密切,在跨部门评分中出现集体高分现象。评价标准缺乏量化指标导致的主观判断偏差,在创意类岗位评估中尤为突出,不同评估者对"创新能力"的理解差异可达40%。评估者专业度不足的问题在技术密集型更为明显,非技术背景管理者对研发人员的代码质量评估准确率不足35%。

构建科学评估体系的关键步骤

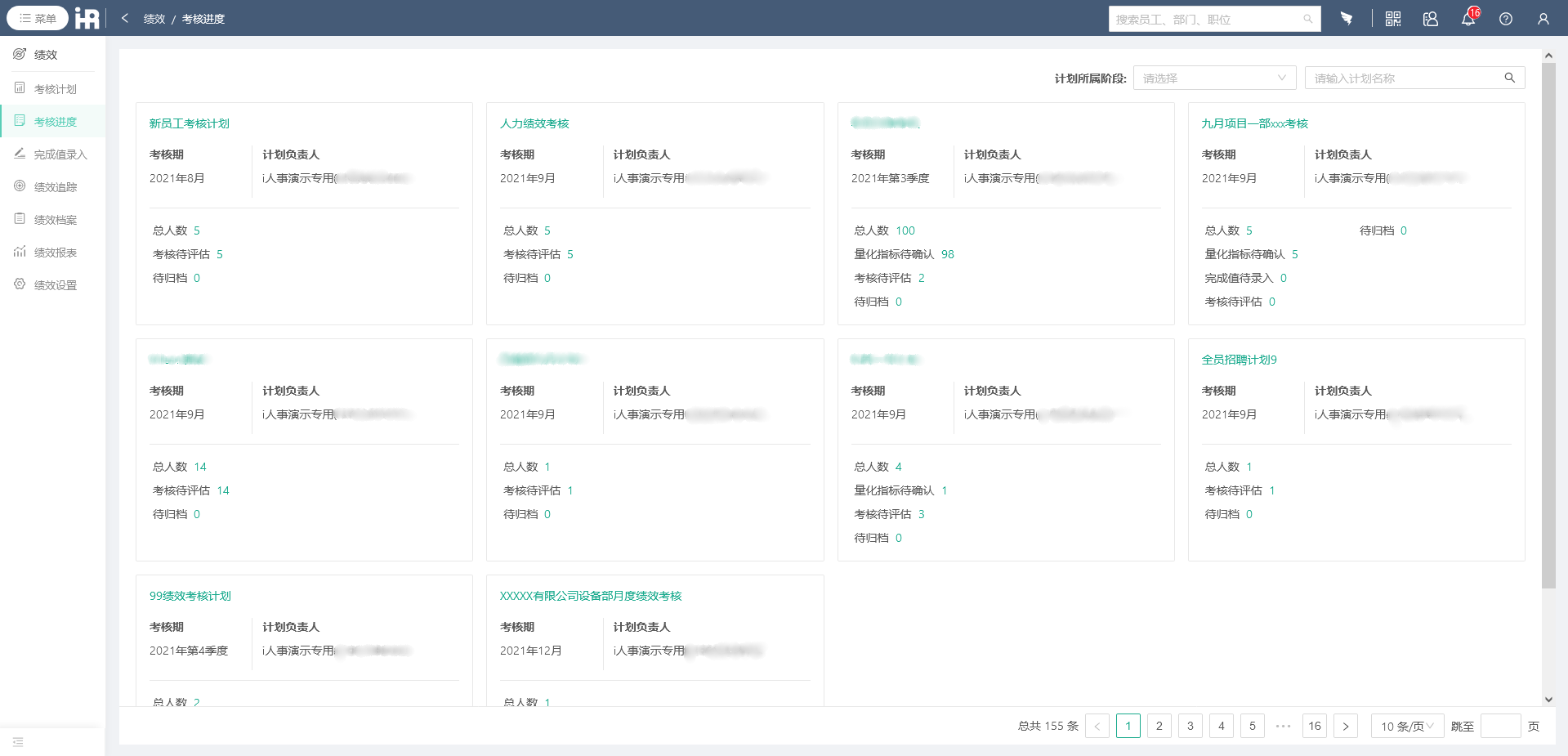

- 建立三级指标量化体系:将"团队合作"细化为会议参与度、跨部门需求响应速度等可测量指标

- 实施评估者培训机制:通过情景模拟提升评价者对考核标准的理解一致性

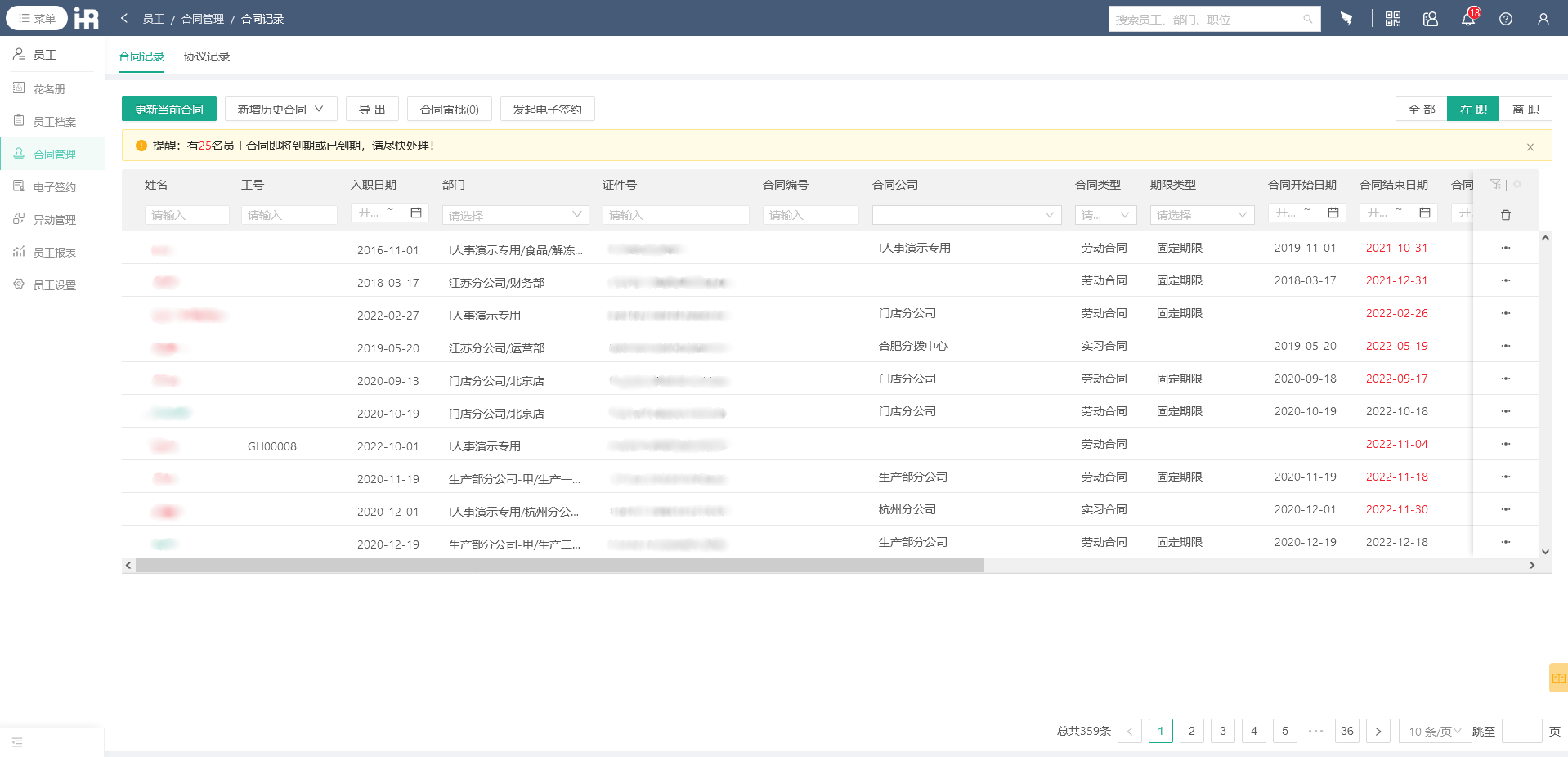

- 设置数据校验规则:自动识别极端评分与矛盾评价,触发复核机制

某制造企业引入数字化工具后,评估结果与业绩关联度从0.52提升至0.78。通过系统预设的20个异常数据模型,人力资源部门复核工作量减少65%。

提升反馈效能的实践方法

即时反馈机制的应用能提升42%的改进效果,某互联网公司将季度考核改为月度关键事件记录,员工绩效改善周期缩短3周。在反馈沟通环节,采用"情景-行为-影响"模型的具体化反馈方式,可使员工接受度提高55%。发展性反馈与薪酬调整解耦的做法,在科技公司试点中使员工主动寻求反馈的频次增加2.3倍。

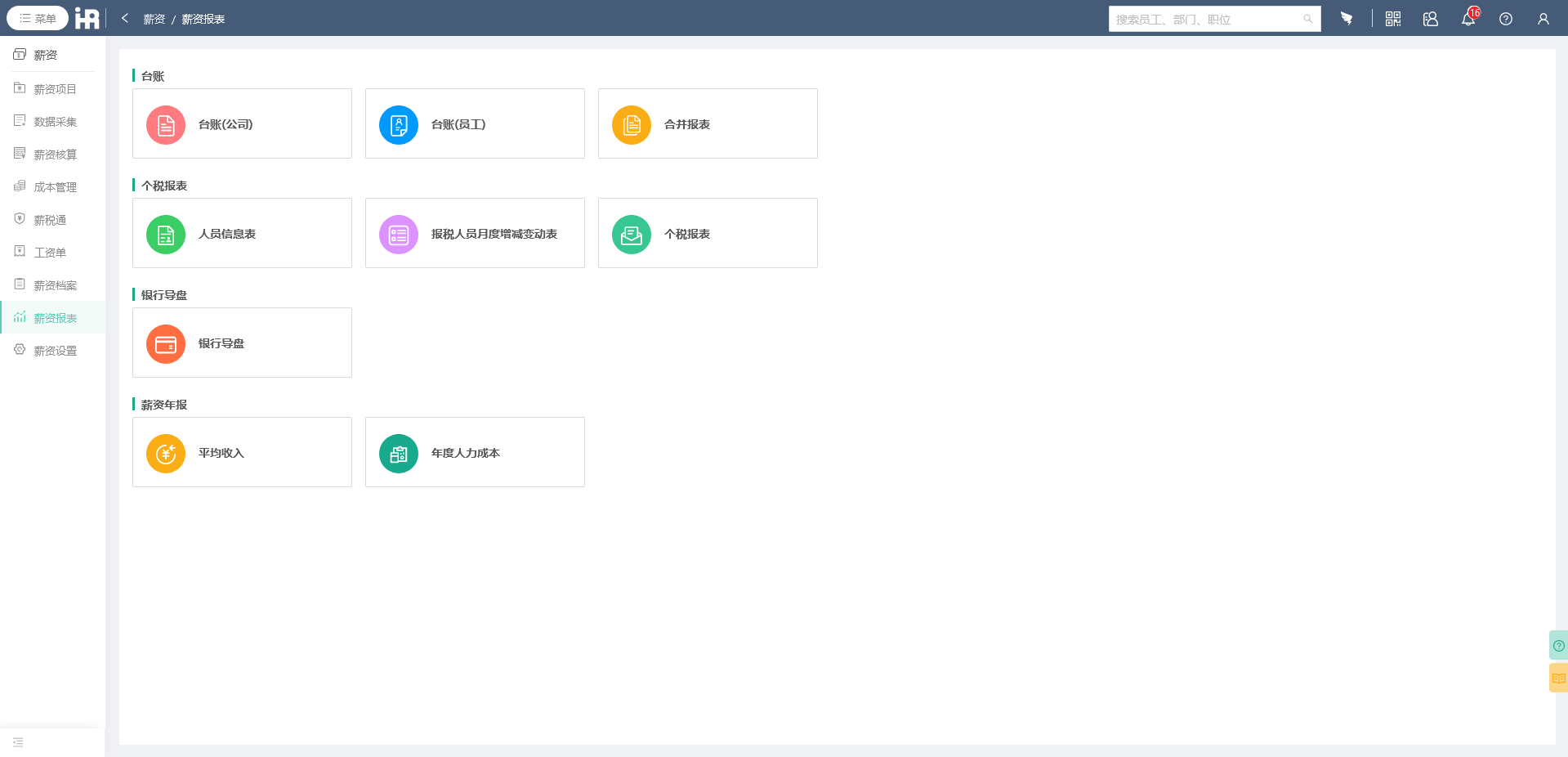

数字化工具的创新应用

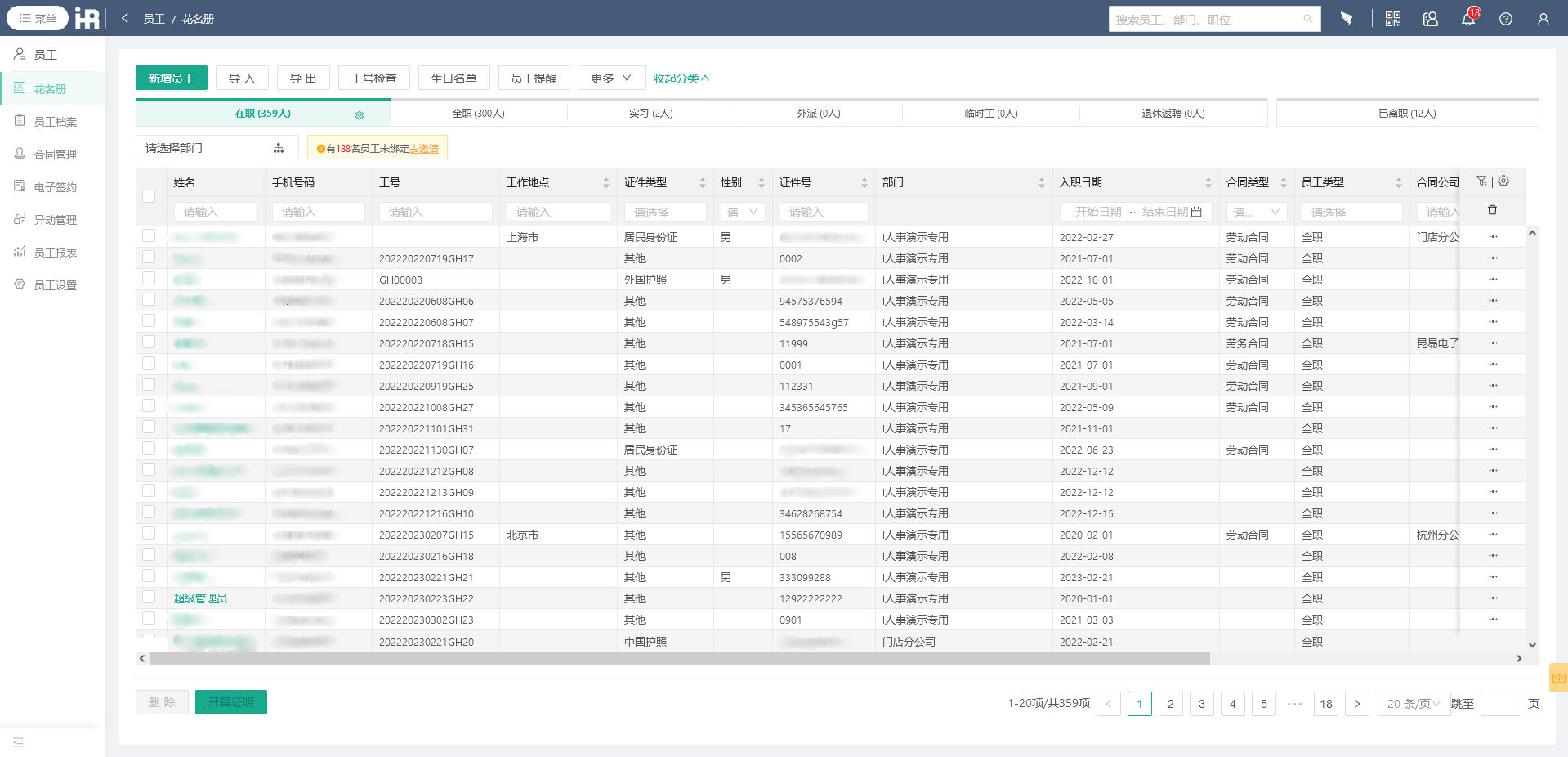

化考核系统通过三个维度提升评估质量:动态权重分配模块可根据岗位特性自动调节指标比重,关系网络分析功能识别评估者与被评者的工作交集度,多维度数据看板实现评估结果与业务数据的交叉验证。某企业使用分析模块后,识别出12%的无效评估数据,使人才决策准确率提升28%。 有效的360度考核需要制度设计与技术工具的双重保障。建立持续优化的评估机制,配合化的数据校验系统,可使人才评估真正成为组织发展的战略工具。当评估体系与业务场景深度结合,考核结果就能转化为可执行的改进计划,推动个人与组织的协同成长。

FAQ:

如何选择360度评估的参与者?

评估者选择应遵循"工作相关性"原则,优先选取与被评估者有直接工作接触的5-8人。建议上级权重40%,同级30%,下级20%,客户10%。数字化系统可自动分析协作频率,排除半年内无实质工作接触的评估者。

匿名评估是否会影响结果真实性?

匿名机制可提升评估自由度,但需配合数据清洗功能。系统应设置语义分析模块,自动过滤情绪化表述,保留实质性评价。某企业实施文本处理后,无效评价减少73%。

如何处理不同评估者的标准差异?

通过校准工作坊统一评估尺度,系统可提供历史案例作为评分参照。动态标准化算法能自动修正部门间的评分倾向差异,某金融公司应用后部门间评分偏差从1.8分降至0.5分。

考核结果如何与培训体系结合?

系统可自动生成能力差距雷达图,关联学习资源库推送定制课程。某零售企业通过该功能,使培训资源利用率提升90%,员工技能短板改善周期缩短60%。

如何避免评估中的主观印象偏差?

采用事件追溯评估法,要求评估者列举具体工作事例。系统设置强制事例输入功能,未提供实例的评价仅作参考。某制造企业实施后,评估结果与业绩相关性系数提升0.25。